Mother【中編】母性と愛着

母性と愛着

みなさんは、仕事や日常での生活で「誰かに見守られたい」「誰かとつながっていたい」と思うことはありませんか? この感覚の根っこの心理は愛着です。そして、この愛着を育むのは母性です。

今回も、前回に引き続き、2010年に放映されたドラマ「Mother」を取り上げます。そして、母性と愛着をテーマに、見守り合うこと、つながること、つまり絆について、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

あらすじ

主人公の奈緒は、30歳代半ばまで恋人も作らず、北海道の大学でひたすら渡り鳥の研究に励んでいました。そんな折に、研究室が閉鎖され、仕方なく一時的に地域の小学校に勤めます。そこで1年生の担任教師を任され、怜南に出会うのです。そして、怜南が虐待されていることを知ります。最初は見て見ぬふりの奈緒でしたが、怜南が虐待されて死にそうになっているところを助けたことで、全てをなげうって怜南を守ることを決意し、怜南を「誘拐」します。そして、継美(つぐみ)と名付け、渡り鳥のように逃避行をするのです。

実のところ、奈緒をそこまで駆り立てたのは、奈緒自身がもともと「捨てられた子」だったからです。その後に、奈緒が奈緒の実母に出会うことで、奈緒はなぜ捨てられたのかという衝撃の真実を私たちは目の当たりにして、母性とは何かを考えさせられます。

奈緒の母性―喜び

奈緒は、怜南の母の虐待によって死にかけていた怜南を偶然に救いました。その時、以前から自分が入るための「赤ちゃんポスト」を怜南が探していることを奈緒は知り、心を打たれます。そして、怜南が飛んでいる渡り鳥に「怜南も連れてって~!」と叫んだ時、今まで眠っていた奈緒の母性に火が着いてしまったのです。奈緒は、大学の研究員に戻れるというキャリアを捨てて、そして、たとえ捕まって「牢屋」に入れられるとしても、「私、あなたのお母さんになろうと思う」と思い立ちます。

その後、奈緒は「人のために何かしたことなんてなかったから」「子どもが大きくなる」「ただそんな当たり前のことが嬉しかった」と語ります。また、奈緒は、追いかけてやってきた継美(怜南)の実の母に告げます。「あの子はあなたから生まれた子どもです」「あなたに育てられた優しい女の子です」「ホントのお母さんの温もりの中で育つことがあの子の幸せなら」「あの子をお返しします」「あなたがまだあの子に思いがあって、まだあの子を愛して心からあの子を抱き締めるなら」「私は喜んで罰を受けます」「道木怜南さんの幸せを願います」と。母性とは、母の子どもの幸せを一番に願う喜びなのです。

施設の母(桃子さん)の母性―安全基地

奈緒と継美(怜南)は、逃避行の途中、栃木のある児童養護施設を訪ねることになります。そこは、かつて奈緒が捨てられた5歳から里親に拾われる7歳までの2年間を過ごした場所でした。その施設の母である桃子さんは、「ここで育った子どもたちには故郷がない」「ここで育った子どもたちにとってはここが故郷で、私が親代わりだ」と言っていました。施設、そして桃子さんは、心の拠りどころとなる存在や場所としての役割を果たそうとしていたのです(安全基地)。それは、困った時に逃げられる場所、困った時に必ずそばにいてくれる人です。

しかし、奈緒が訪ねた時、施設にいたのは、年老いて認知症になった桃子さんだけでした。そして、桃子さんが高齢者介護施設に引き取られる日が迫っていました。桃子さんは、最初、奈緒のことが分かりませんでした。しかし、最後には、「奈緒ちゃんがお母さんになった」と繰り返し言い、心の底から喜びます。かつて幼い奈緒が「子どもがかわいそうだから」「生まれるのがかわいそうだから」「絶対にお母さんにはならないの」と言ったことを桃子さんは覚えていたのでした。桃子さんは、認知症になりながらも、奈緒の幸せを一番に思っていたのです。

育ての母(藤子)の母性―決意

その後に、奈緒が身を寄せたのは、育ての母(藤子)の元、つまり現在の東京の実家です。藤子は、2人の実の子たちと分け隔てなく、むしろ奈緒を一番に気遣っています。そこには、藤子なりの決意があったのです。かつて幼い奈緒が、閉ざした心を開きかけた時、藤子は決意します。「世界中でこの子の母親は私1人なんだって」「たとえ奈緒の心の中の母親が誰であろうと」と。

このように、育ての母であることは、母性という本能だけでなく、意識する、決意するという理性によっても、親子の関係を強める必要があります。例えば、それは、藤子が「甘えることは恥ずかしいことじゃないの」「愛された記憶があるから甘えられるんだもん」と奈緒に諭すようなブレない心です。

実の母(葉菜)の母性―本能

奈緒は、継美(怜南)を連れて東京に戻ってきた時、偶然にも、奈緒の実の母である葉菜に、30年ぶりに見つけられます。その時から、葉菜は、奈緒に正体がばれないように「うっかりさん」として継美に近付いていきます。

やがて、葉菜は、継美が北海道で行方不明になった怜南という子であること、つまり奈緒の子ではないことを知ってしまいます。しかし、継美(怜南)に「うっかりさん、あなたの味方ですよ」「あなたのお母さんを信じてる人」「ウソつきでも信じるのが味方よ」と告げます。

さらに、その後に葉菜は、自分が実の母であることを奈緒に気付かれ、激しく拒絶されます。それでも、奈緒や継美を助けようとします。

奈緒が、真相を追いかける雑誌記者(藤吉)に金銭を揺すられた時は、葉菜は嫌がられても自分の貯金を全額、無理やり奈緒に渡そうとします。また、継美(怜奈)の母が追いかけてきたことを知った葉菜は、奈緒と継美に「あなたたちは私が守ります」と力強く言い、自分の家にかくまいます。

奈緒と継美と葉菜の3人で遊園地に行った時のことです。奈緒は「(かつて遊園地でいっしょに楽しんだ後に自分を捨てたのにまた楽しんでいて)ズルイなあ」とつぶやきます。すると葉菜は「ウフフ、そうズルイの」「楽しんでるの」とほほ笑み、言い訳などせず、奈緒の気持ちをそのまま受け止めます(受容)。

また、葉菜は奈緒に「一番大事なものだけ選ぶの。大事なものは継美ちゃん」と言い、非合法的に2人の戸籍を入手しようともします。そして、「大丈夫、きっとうまくいく」と安心させます(保証)。藤子(奈緒の育ての親)が、実の子どもたちを守るために苦渋の選択で、理性的に奈緒の戸籍を外そうとしていたのとは対照的です。

このように、母性とは、どんな時でもどんな場所でも自分の子どもを許し、存在そのものを肯定する心理です(無条件の愛情)。もはや理性や理屈ではありません。ラストシーンでは、葉菜の真実が明かされます。その時、私たちは、葉菜が奈緒を捨てなければならなかった本当の理由、そして葉菜が自分の人生をなげうってでも十字架を背負ってでも奈緒を守る、ただただ奈緒の幸せを願う、そして自分が犠牲になることに喜びさえ感じる葉菜の究極の母性を目の当たりにします(自己犠牲)。それは、本能であり、突き動かされる「欲望」でもあったのです。

母性の心理の源は?

これまで、奈緒、施設の母(桃子さん)、育ての親(藤子)、そして実の母(葉菜)のそれぞれの母性を見てきました。母性には、喜び、安全基地の役割、決意、無条件の愛情、自己犠牲の本能など様々な心理があることも分かってきました。

このドラマのキープレーヤーとして登場する雑誌記者(藤吉)は、葉菜(奈緒の実の母)の真実を追い求める中、葉菜がかつてある事件を起こしていた事実に辿り着きます。そして、葉菜の友人であり、かつて葉菜を取り調べた元刑事から、「人間には男と女と、それにもう1種類、母親というのがいる」「これは我々(男性)には分からんよ」と聞かされます。そして、「聖母」という母性に辿り着きます。それほど母性とは、独特なものであると言えます。タイトルの「Mother」の「t」が十字架のように浮き彫りになって教会の鐘が鳴る毎回のオープニングクレジットは、とても象徴的です。

それでは、なぜ母性はこのような心理になるのでしょうか? そもそもなぜ母性はあるのでしょうか? その答えは、母性とは私たち哺乳類などの動物が、進化の過程で手に入れた生理的なシステムだからです。哺乳させる、つまり乳を与えるという授乳の行為は、自分の栄養を与えるという自己犠牲の上に成り立っています。そこから、身の危険を冒してでも、子どものためにエサを取ってくる行為に発展していきます。そして、人間においても、母が子どものことに全神経を傾けて過ごし(母性的没頭)、子どもが生き延びるためにその子にありったけのものを与えます。これは、命をつなぐために不可欠な生物学的な営みです。このような行為を動機付ける心理が母性です。そこに見返りはありません。「そうしたいからしている」という欲求なのです。哺乳類が誕生した太古の昔から、この「子どもを守りたい」と思う種ほど生き残り、より多くの子孫を残す結果となりました。そして、この心理がより働く遺伝子が現在の私たち、とくに女性に引き継がれています。

母性と愛着―親と子どもを結ぶ絆

奈緒は、葉菜が自分の実の母だとは知らずに語ります。「無償の愛ってどう思います?」「親は子に無償の愛を捧げるって」「あれ、私、逆だと思うんです」「小さな子どもが親に向ける愛が無償の愛だと思います」「子どもは何があっても、たとえ殺されそうになっても捨てられても親のことを愛してる」「何があっても」「だから親も絶対に子どもを離しちゃいけないはずなんです」と。

また、奈緒は、押しかけてきた継美(怜南)の実の母にはこう訴えます。「親が見ているから、子どもは生きていけるんじゃないでしょうか」「目を背けたら、そこで子どもは死んでしまう」「子どもは親を憎めない生き物だから」と。

さらに、その後に奈緒は、実の母と知った葉菜に言います。「(継美が)あなたに愛されていること」「何のためらいもなく感じられてるんだと思います」「子どもを守ることは、ご飯を作ったり食べたり、ゆっくり眠ったり、笑ったり遊んだり」「(子どもが)愛されてると実感すること」と。

このように、母から子どもへの母性と子どもから母への愛着によって結ばれる絆は、もともとそのままあるものではありません。母の母性と子の愛着がお互いを求め合って、固く太く育まれていくものです(相互作用)。この絆が土台となり、やがて大人になった時に、他人との新しい絆を作っていくことができるようになります。そして、やがてその子どもがさらにその子どもの子どもに対して母性を注ぐことができるようになるのです。こうして、命は引き継がれていくのです。

愛着ホルモン―オキシトシン

継美(怜南)は、一時期、奈緒の実家に落ち着きます。その時、部屋で奈緒に「大事、大事」とささやかれ、髪を撫でられて、心地良さそうです。また、葉菜(奈緒の実の母)は理髪店を営んでいたこともあり、奈緒に髪を切ってあげることで、奈緒は幼い時にも同じように葉菜に髪を切ってもらっていたこと、そして思い出せなかった葉菜の顔を思い出します。これは、ちょうど私たちと遺伝的に近いチンパンジーやサルが毛づくろいをして、体が触れ合うことで親近感や社会性を増す場面と似ています。

このように心や体が触れ合い絆を育む時、脳内では、オキシトシンなどの神経伝達物質が活性化していることが分かっています。つまり、愛着形成とオキシトシンの分泌や受容体の増加は、密接な関係があります。もともとオキシトシンは脳内のホルモンで、出産の時の子宮の収縮やその後の乳汁の分泌を促します。しかし、それだけではなく、抱っこや愛撫などの肌の触れ合い(スキンシップ)によっても、母子ともに分泌が促されるのです。

オキシトシンは、母性の心理の原動力となるものです。と同時に、子どもの愛着の心理の原動力ともなっているのです。つまり、母性や愛着の心理は、オキシトシンなどの神経伝達物質によって、生物学的に裏付けられていると言えます。

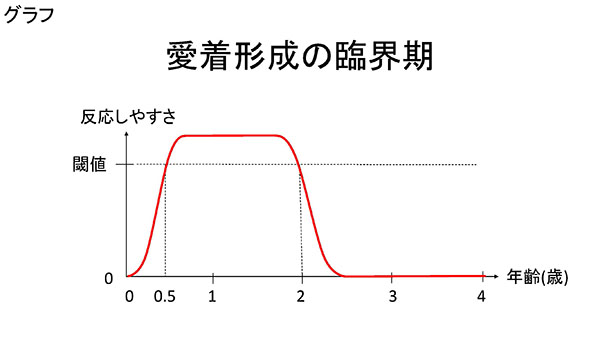

絆の土台作りの締め切り日―愛着形成の臨界期―グラフ

奈緒は5歳の時に捨てられており、継美(怜南)は4、5歳の時から継美(怜南)の実の母やその恋人から虐待を受け続けています。しかし、奈緒は継美への母性を発揮することができて、継美は奈緒への新たな愛着を発揮することができました。奈緒も継美も、かつて絆壊し(脱愛着)が起きているのに、どうしてまた新たな絆作りができたのでしょうか? その理由は、奈緒は5歳の時まで実の親(葉菜)によって大切に育てられていたからです。そして、継美(怜南)は4、5歳の時まで継美(怜南)の実の母によって一生懸命に育てられていたからです。また、継美(怜南)は、子守り(ベビーシッター)をしてくれる愛情深い近所の人(克子おばさん)によってかわいがってもらっていたからです。

母性が注がれることによって育まれる愛着の心理(能力)は、その基礎を育む期間に期限があります(臨界期)。つまり、絆の土台作りには、締め切り日がすでにあるということです。それは、まさに乳児期、厳密には生後1年半(長くて2年)までということが分かっています。ラストシーンの奈緒から継美(怜南)への手紙の中で、「(渡り)鳥たちは星座を道しるべにするのです」「それをヒナの頃に覚えるのです」「ヒナの頃に見た星の位置が(渡り)鳥たちの生きる上での道しるべとなるのです」とあります。これと同じように、この臨界期は遺伝的に決まっているのです。

オキシトシンのパワー①精神的に安定する力

この臨界期のオキシトシンの活性化によって高められる心理(能力)は、愛着だけでなく、人間的な共感性や安心感、そして知性であることが科学的に裏付けられてきています。昔からのことわざである「三つ子の魂百まで」とはよく言ったものです。数え年を差し引けば、「三つ子」は生後1年から2年であり、愛着形成の臨界期にほぼ一致します。

厳密には、この心理を左右するのは、オキシトシンだけでなくバソプレシン(オキシトシンと同じ下垂体後葉のホルモン)の分泌や受容体がどれほど働いているかということも分かってきています(オキシトシン・バソプレシン・システム)。さらに、この2つのホルモンは、快感や学習に関する脳の領域を刺激することも判明しています。つまり、この心理は、それ自体が快感であり(ドパミン・システム)、安心であり(セロトニン・システム)、さらに知性を高め、精神的に安定する力を強めます(レジリエンス)。

逆に言えば、親の多忙やネグレクト(育児放棄)によって、2歳までに母性が子どもに十分に注がれていないと、その後にどうなるでしょうか? 愛着ホルモン(オキシトシンやバソプレシン)が活性化しないので、共感性や信頼感が育まれにくく、情緒が不安定になりやすくなります(反応性愛着障害、情緒不安定性パーソナリティ障害)。また、連鎖的に安心ホルモン(セロトニン)が活性化しないので、不安やうつになりやすくなります(不安障害、うつ病)。そして、快感ホルモン(ドパミン)が活性化されないので、いつも欲求不満で、その満たされない心を別の何かで満たそうとして、食べ物、お酒、ギャンブル、薬物にはまりやすくなります(摂食障害、依存症)。さらに、学習ホルモン(ドパミン)が活性化しないので、知的な遅れや発達の偏りにも影響を与えるリスクが高まります(知的障害、発達障害)。このように、乳児期の母性の不足は、様々な精神障害を引き起こすリスクを高め、精神的にとても脆く弱くなってしまうのです(脆弱性)。

「すきなものノート」―愛着対象の代わり

怜南(継美)は、奈緒に出会った時にあるものを見せます。そして、「私の宝物」「好きなものノート」「好きなものを書くの」「嫌いなものを書いちゃだめだよ」「嫌いなもののことを考えちゃだめなの」と言います。

怜南が実の母やその恋人から虐待を受け続ける中、怜南の愛着は大きく揺らいでいました。そんな中、見いだされたのがこの「すきなものノート」、つまり愛着の相手(対象)の代わりです。本来、愛着の対象が代わるのは、母性により十分な愛着が育まれた上で、愛着の対象が広がり移っていくことです(移行対象)。しかし、怜南の場合は、実の母の虐待により愛着が壊されたことで(脱愛着)、代わりの愛着の対象を見いだしています。この「すきなものノート」は、大切にできるものを持とうと怜南なりに何とか自分の心のバランスを保とうとして生まれたものだったのです。

オキシトシンのパワー②誰かを大切に思える力

葉菜(奈緒の実の母)は、実は自分が白血病で命の期限が迫っていることを隠していました。そんな葉菜の主治医が「目の前に死を実感してあんなに元気な人、初めて見ました」と奈緒に打ち明けます。奈緒は葉菜に「(こんなにしてくれるのは)罪滅ぼしですか?」と問いかけると、葉菜は穏やかに答えます。「今が幸せだからよ」「幸せって誰かを大切に思えることでしょ」「自分の命より大切なものが他にできる」「こんな幸せなことある?」と。そして、告知された余命の期限を過ぎても生き生きと生き続けるのです。

葉菜は、30年前に奈緒を連れて警察に追われていた時の気持ちを奈緒に打ち明けます。「何をやってもうまくいかなくてね」「心細くて怖かった」「でもね、内緒なんだけどね」「あなた(奈緒)と逃げるの楽しかった」と。たとえどんな困難でも、わが子を守るために必死だったからこそ、その恐怖は喜びに変わるのです。亡くなる直前も、「ラムネのビー玉、どうやって入れてるのかしらね」と継美(怜南)の質問を気にかけて幸せそうです。そして、葉菜の死に際の走馬灯を通して、葉菜が一生をかけて守ろうとした真実を私たちは知ることになります。

このように、「誰かを大切に思えること」の源の心理は母性です。この心理から、ライフパートナーや家族や親戚との絆(家族愛)、近所や地域との絆(郷土愛)へと「大切に思える」対象が次々と広がっていきます。これらの心理も、オキシトシンの活性化に支えられています。例えば、結婚式の誓いの言葉の瞬間には、オキシトシンの分泌が高まっていることが分かっています。つまり、オキシトシンは、母子の体のつながりの温かさだけでなく、人と人の心のつながりの温かさを求める働き(欲求)があります(求温欲求)。オキシトシンは、愛着ホルモンであるというだけでなく、人と人とをつなげる信頼ホルモン、献身ホルモン、そして絆ホルモンであるとも言えます。

そして、この心理の高まりによって、私たちは恐怖や困難を前向きに感じるようになります(レジリエンス)。葉菜と同じように奈緒も、継美(怜南)を守り気にかけることで成長し強くなっています。奈緒は20歳の継美(怜南)への手紙に「あなたの母になったから、私も最後の最後に(1度自分を捨てた)母を愛することができた」「あなたと出会って良かった」「あなたの母になれて良かった」「あなたと過ごした季節」「あなたの母であった季節」「それが私にとって今の全てであり」「そして(大人になった)あなたと再びいつか出会う季節」「それは私にとってこれから開ける宝箱なのです」と感謝します。

子どもを養うことは、自分の心が養われることでもあるのです。つまり、「誰かを大切に思えること」は、負担ではなく、原動力なのです。さらに、最近の研究で、オキシトシンの活性化は、ストレスへの耐性など精神的な健康を高めるだけでなく、葉菜が長生きをしたように免疫力などの身体的な健康を高めることも分かってきています。

つながり(絆)の心理の人種差―遺伝的傾向

愛着の心理は、つながり(絆)の心理の土台であることが分かってきました。この心理の過敏さ(過敏性)には人種差があるでしょうか? 答えは、あります。

最近の遺伝子の研究によって、人種差があることが判明しています。欧米人の子どもに比べて、日本人などのアジア人の子どもは、愛着に敏感な遺伝子をより多く持っています。欧米人の遺伝子は愛着に敏感なタイプが3分の1、鈍感なタイプが3分の2です。それに対して、アジア人は敏感タイプが3分の2、鈍感タイプが3分の1です。ちょうど割合が逆転しています。つまり、欧米人は愛着に鈍感なので、母性が不足した環境で育っても充足した環境で育ってもあまり影響を受けずにドライに育ちます。一方、アジア人は愛着に敏感なので、母性が不足した環境で育つと大きく影響を受け、精神的に不安定になり、傷付きやすくなります。逆に、母性がより充足した環境で育つと、やはり大きく影響を受け、精神的により安定し、つながり(絆)の心理が高まり、よりウェットに育つということです。

以上から言えることは、そもそも遺伝的傾向の違いがあるため、欧米で当たり前に行われている早期の自立や甘えを許さない子育ての方法をそのまま安易に日本で真似することは危ういということです。日本人の生活スタイルが欧米化しつつあります。だからこそ、よりつながりを意識した子育てや人間関係のあり方を見つめ直す必要があります。

集団主義の源は? ―3つの仮説

それでは、そもそもなぜアジア人と欧米人でこの割合の違いが起きているのでしょうか? 言い換えれば、なぜアジア人はつながりに過敏な遺伝子を多く持っているのでしょか? 3つの仮説が考えられます。

1つ目は、人類大移動のために必要な遺伝子だったという仮説です。6万年前に私たち人類の祖先たちは、生まれたアフリカの大地を出て、世界に広がっていきました。その時、ヨーロッパに比べてさらに遠いアジアの地に辿り着くためにはより協力する、つまりつながり(愛着)の心理を敏感に持つ必要がありました。その遺伝子を持つ祖先がより生き残り、現在の私たちアジア人、特にアフリカから比較的に遠い日本人により多く受け継がれている可能性が考えられます。なお、アメリカ人の多くは、もともとヨーロッパからの移民なので、遺伝的にはヨーロッパ人と同じと考えます。

2つ目は、過酷な風土に居つくために必要な遺伝子だったという仮説です。特に日本は、地震、津波、台風、火山などの不安定な風土であるため、人々は絶えず絆を意識して助け合いました。また、島国で国土が狭いため、隣人に気遣いを忘れないようにしました。つまり、つながり(愛着)の心理を敏感に持つ必要がありました。その遺伝子を持つ人が、子孫を残す結婚相手としてより選ばれたと言うことです。

3つ目は、つながりに過敏な遺伝子は多数派になることで強化されていったという仮説です。大移動が終わり、過酷な風土に適応した後も、文化として根付いていき、多数派になりました。つまり、文化的な価値観として、この遺伝子を持つ人が結婚相手としてより選ばれ、子孫を残し続けてきたと言えます。

従来から、欧米人は個人主義的で甘えを許さないドライな民族で、アジア人、特に日本人は集団主義的で甘えを許すウェットな民族であると言われてきました。この違いは、単なる文化(環境因子)によるだけでなく、遺伝的傾向(個体因子)にもより、さらにはこの2つ要因がお互い絡み合った結果(相互作用)によると言えます。

特別な誰かに大切にされた記憶―愛着の選択性

奈緒が捕まった時のエピソードでは、継美(怜南)は児童養護センターに入り、他の子どもたちと楽しそうにしています。しかし、執行猶予が付いて解放された奈緒に、継美は電話をかけ続けます。そして、「お母さん、いつ迎えに来るの?」「もう1回、誘拐して」と涙を流して言うのです。本当のところ、心は満たされていないのでした。

愛着という絆は、必ずしも相手が、実の母である必要はなく、育ての母でも良くて、祖母でも良くて、母性的にかかわることができる父でも良いのです。大事なのは、子どもと絆を結ぶ相手が特別な誰かであるということです。特別な誰かに母性を注がれること、つまり愛されることです(愛着の選択性)。

これは、イスラエルの農業共同体キブツでの実験的な試みの失敗が裏付けています。そこでは、乳幼児を交代制で集団的に育児して、育児する母と育児される子が同じにならないようにしました。その後、そこで成長した多くの子が、愛着や発達の問題を多く認め、精神的に脆く弱くなってしまったのです。

渡り鳥の道しるべ―絆

奈緒は病床の葉菜(奈緒の実の母)に「もう分かっているの」「離れていても」「今までずっと母でいてくれたこと」「だから今度はあなたの娘にさせて」と打ち明けます。奈緒と葉菜が、30年の時を経てつながりを確認し合った瞬間です。奈緒は、渡り鳥として最後は実の母の元に戻ることができました。

奈緒は、自分が「牢屋」に入ってでも、継美(怜南)を守ろうとしました。そんな奈緒は、継美にとって特別な存在です。奈緒は警察に捕まった時、継美に「覚えてて」「お母さんの手だよ」「継美の手、ずっと握ってるからね」と伝えます。また、最後のお別れの時、「離れてても継美のお母さん」「ずっと継美のお母さん」「そしたら(大人になったら)また会える日が来る」「お母さん、ずっと見てるから」と言います。奈緒から20歳の継美への手紙には「幼い頃に手を取り合って歩いた思い出があれば、それはいつか道しるべとなって私たちを導き、巡り合う」と記されます。

特別な誰かが身を犠牲にして守ってくれた、大切にしてくれたという確かな記憶、そして自分の幸せを心から願い続ける誰かがいるという実感が、子どもにとっては心の拠りどころや支え(安全基地)、つまり絆となっていくのです。それはまさに、渡り鳥の「道しるべ」です。そして、やがてその子どもが大人になった時、自分が新しい特別な誰かの心の拠りどころや支えになり、新しい「道しるべ」をつくっていくのです。

次号に続く

参考文献

1)愛着崩壊:岡田尊司、角川選書、2012

2)進化と人間行動:長谷川眞理子、長谷川寿一、放送大学教材、2007

3)人類大移動:印東道子、朝日新聞出版、2012