人間失格太宰治

永遠の青年文学

この人間失格の原作は、永遠の青年文学と言われる太宰治の代表作であり、また彼の人生そのものであると言われています。未だに多くの人たち、特に青年たちの迷える心をわしづかみにして、絶大な共感を得ています。

「大人とは、裏切られた青年の姿である」という彼の名言がありますが、「裏切られた」という感傷的な表現を前面に出し、裏切るか裏切らないか、つまり人を信じることについて敏感になっているのは、そもそも人間不信が根っこにあり、人に対しての信頼感が揺いでいることが伺えます。「信じるかどうか」が、この作品、そして太宰作品を通しての一つの重要なテーマとなりそうです。原作と彼の人生を絡めながら、私たちの青年期に感銘を与えるゆえんをみなさんと詳しく探っていきましょう。

トラウマ(心的外傷)―心の傷

まず、最初の幼少期のシーンで、「生まれて、すいません」と主人公の葉蔵が独りつぶやきます。いきなりの謎です。なぜ、子どもがそんなことを言うことができるのでしょうか?その謎の答えは、原作で告白されています。実は、葉蔵にはトラウマ(心的外傷)があったのです。1つは、家の女中や下男から性的虐待を受けていた可能性があることです。原作では「哀しい事を教えられ、犯されていました」という表現だけのため、どの程度なのか、または象徴的な言い回しなのかなどの解釈が分かれるところです。もう1つは、家に出入りする人たちがお互いの悪口を陰で言い合っているのを幼少期から聞かされました。一貫して信じていた人を信じられなくさせる矛盾した二重の縛り、ダブルバインドです。さらに、太宰本人は実際に幼少期に、女中であった育ての母親と突然別離させられています。喪失体験です。だからか、作品中では葉蔵の母親は登場しません。しかし、彼は賢かったがために、それらを全て受け入れたのでした。そして、子ども心ながら生き残りたい、これ以上誰にも見捨てられたくないという思い込みから、その究極の答えとして、自分を抑圧して本心を言えずに言われたままに従う良い子、そしてみんなの気を惹く道化役を死に物狂いで演じ始めました。これが、彼の人間不信、自己否定の原点であったようです。だからこそ、生存の謝罪が口から突いて出てきたのでした。

代償性過剰発達―研ぎ澄まされた能力

生き残るためのサバイバーとしての必死の演技は、葉蔵に特別な能力を開花させました。それは、嫌われないようにそして演技がばれないようにするため、常に彼は相手の顔色を伺い、表情、動作、言動に敏感になっていき、観察力、洞察力、感受性が研ぎ澄まされていったのです。これは代償性過剰発達と言われます。ちょうど視覚障害者の聴覚が敏感になるように、生きづらさを代わりの能力で償いカバーしようとして、その能力が過剰に発達することです。自分の生き死にがかかっていることのない普通の家庭で育った子どもは、このような能力は備わらず、無邪気なままです。数々の太宰作品はなぜ感性が鋭く描かれているのかにも納得がいきます。

学校での彼は、笑い者として実に見事に演じ、常にお茶目で人気者でした。しかし、ある時、学校の体育の時間にいつものように面白おかしく失敗してクラスメートたちみんなの笑いを誘うことに大成功をおさめますが、その演技はよりによってあるサエないクラスメートの竹一にだけこっそり見破られるのです。その瞬間、葉蔵は心の底から震撼します。道化役に全てを捧げていた彼にとっては自分が自分でなくなるような感覚でしょうか。次に彼のとった行動は、竹一を自分の友人として味方につけて取り込んだのでした。そもそも竹一ももしかしたら「サエない生徒」を演じていたのかもしれません。葉蔵と同じように観察力が鋭いのであれば、演技で人を欺くことができます。二人はそんな同じ匂いに惹き合ったようにも思えます。

失体感症―失われる空腹感

原作では、幼少期から葉蔵は空腹感を感じない体質であると描かれています。この原因は、外傷体験による不安や葛藤を押し殺す抑圧の心理メカニズムにより、空腹感などの身体的欲求などの感覚までもが押し殺され鈍くなるという失体感症が考えられます。私たちにも、周りへ気を使い過ぎる過剰適応が起きている際に、身体感覚が鈍くなる症状として現れます。

愛着障害―結べなくなる絆

太宰が母親を喪失した外傷体験の代償は、計り知れません。もともと父親は地元の名士で議員でもあり、多忙でほとんど家を空けており、お世話をする召使いや兄姉たちとのかかわりがほとんどで、親からの愛情によるかかわりが乏しかったことが伺えます。

そもそも、親、特に母親という特別な存在から無二の愛情を受けることで、子どもは自分が特別な存在であると実感します。自分にとって親が特別であり、同時に親にとっても自分が特別であること、この特別な結びつきの感覚こそ信頼感を育み、愛着という強く固い絆を生み出します。その絆の安心感を基に、やがて成長した青年は、様々な人たちと巡り会い、自分が選び同時に選ばれるというプロセスを経て、親友や恋人などとの新たな絆を作ろうとします。そして、選び取ること、選び取られることの大切さを知り、その特別な絆を深めようとします。

見捨てられ不安

葉蔵は、もともとこの愛着という絆がうまく育まれなかったため、愛着障害がありました。愛着障害により、そもそも相手を信頼する時に安心感がないのです。その代わりに、「いつか捨てられるんじゃないか」「裏切られるんじゃないか」という強い恐れが常に彼を支配していました。見捨てられ不安です。

その後も、多くの女性が彼を求め、その女性たち全てが彼の居場所となりましたが、同時に彼自身にはどこにも居場所がありませんでした。その理由は、愛着障害により自分が選び抜いた誰か特別な人に愛着を持つという発想そのものがなく、戦場のような居場所で過ごした幼少期の過去により安心できる「居場所」という感覚そのものがなかったのでした。

虚無感―全てが空しい

原作にはない登場人物である中原中也との出会いは、絡み酒から始まります。「おまえは何の花が好きだ」「戦争の色は何色だ」と吹っかけてきます。その強がりは、彼の作風に反映されている不安や寂しさの裏返しであることが垣間見えます。見捨てられ不安は、世界が広がる青年期の多感な時期を迎えると、虚無感にエスカレートしていきます。自分の弱さや存在の危うさに敏感で繊細な点で、葉蔵と中原中也は似た者同士で、やがて惹き合っていきます。葉蔵にとっては憧れであり、唯一の友情らしき感覚を味あわせてくれる存在でした。葉蔵が大切にしていた画集を質入れした直後に、中原中也が買い取り、葉蔵に渡すシーンは印象的です。

しかし、葉蔵と中原中也はお互いに通じるものがあったのにもかかわらず、中原中也は自殺してしまいます。この出来事は、葉蔵の虚無感をさらに助長させてしまうものであったようです。

操作性―巧みな人使い

葉蔵の鋭い感受性は、裏を返せば情緒が不安定になりやすいことを意味しています。見捨てられ不安や虚無感を満たすため、自分から人に働きかけて自分の思い通りにしようとして、人の気を惹くのがうまくなります。これが、操作性です。

葉蔵が従姉に優しくする場面が印象的ですが、何をしたら相手が喜ぶか完全に心得ています。その後も、持ち前の美貌に加えて、この操作性で次々と女性と関係を持つようになります。細かいところにも目が行き届くため、キャバレーであえて目立たない女給の常子にさり気なくお礼を言い、惚れられます。原作でも「女は引き寄せて、突っ放す」と語られています。

スプリッティング(分裂)―貫けない愛情

子持ちの未亡人の静子と同棲するようになった時は、その娘から「本当のお父ちゃんがほしいの」という何気ない無邪気な言葉に、葉蔵は傷付き、打ちのめされます。彼は、感受性があまりに強くて繊細なため、子どもの言うことだから仕方がないとは思えないです。その時に「裏切られた」「自分の敵だ」と感じたのでした。その後、静子が娘に「お父ちゃんは好きでお酒を飲んでいるのではないの」「あんまり良い人だから」と葉蔵を幸せそうにかばう会話を盗み聞きして、決意します。そして、そのまま立ち去り、二度と戻って来ることはありませんでした。その真意は、自分のような馬鹿者は平和な家庭を壊してしまうという自己卑下、この幸せに自分は入れないという疎外感や嫉妬心、そして自分が消え去ることでこの幸せに水を差して懲らしめたいという懲罰欲などの複雑な思いが絡んでいそうです。

このように、「敵か味方か」「完璧な家庭でなければ別れる」と極端に白黒付けようとする感覚に囚われることをスプリッティング(分裂)と言います。良い感情と悪い感情がバランスよく保てず、その中間のグレーゾーンであるちょうど良い「ほどほど」の関係性やささやかな「ほどほど」の幸せを実感するのでは物足りないのです。

彼が求めるのは、究極的な信頼であり、究極的な幸福でした。全く情緒が安定していません。だからこそ、その後に出会うタバコ屋の良子とあっさり結婚してしまうのもうなずけます。良子は、葉蔵が酔っ払い断酒を破ったと打ち明けているのに、「だめよ、酔ったふりなんかして」「お芝居がうまいのね」と一向に信じず、葉蔵に「信頼の天才」と言わしめたのでした。しかし、のちに妻の良子が不幸にも顔見知りにレイプされている現場に遭遇しても、彼は何とも声をかけられず、その場を立ち去ってしまいます。その後も良子とは情緒的な交流なく表面的に接することしかできません。彼は、信頼や幸福を失うという凄まじい恐怖におののいているばかりで、けっきょくその現実に向き合えず、良子と辛さを分かち合えず、逃げ出してしまいます。持ち前の意気地のなさとスプリッティングにより、たとえ不幸があっても何とか現状を維持して乗り越えていこうとするバランス感覚が欠けているのです。

情緒不安定性パーソナリティ障害―愛され足りない病

家財を遊びの軍資金にするため次々と質入れして財産を食い潰す放蕩ぶりが仇となり、父親の引退をきっかけに、葉蔵は経済的に困窮し、落ちぶれていきます。現実が行き詰れば、虚無感はやがて自殺衝動を駆り立てます。そして、初めて自分が恋した常子と共に入水自殺を図ります。しかし、常子だけ死なせてしまい、自分は生き延びるのです。実際に、太宰も何度も自殺企図を認めています。そして、毎回違う女性が一緒でした。

彼の自殺衝動は、本気で死を決しているというよりは、どこか無意識に生と死のギリギリの境をさ迷うスリルをあえて味わいたい、そのスリルを通して生きている実感を噛みしめたいという無意識の心理が働いているようです。なぜなら、実際に本気で自殺する人は、独りで静かに首を吊って一発でやり遂げているという事実があるからです。他人を巻き込み、手の込んだことをするのは、逆に、生への執着を確かめたいからとも言えます。

成人後、このように見捨てられ不安、虚無感、操作性、スプリッティング、自傷行為などの認知行動パターンが見られ、対人関係の問題に発展していると、情緒不安定性パーソナリティ障害と診断されます。

自己愛性―裕福さのツケ

葉蔵は、幼少期から召使いを何人も抱える豪邸に住み、端正な顔立ちで何人もの幼なじみの女の子たちにチヤホヤされて過ごしてきました。そんな家柄、経済力、容姿に恵まれてしまったら、自己イメージが高くなり過ぎてしまい、その後の現実が自分の思い通りにならなくなった時に、そのギャップに傷付きやすさは強まります。自己愛性パーソナリティ障害です。実際に、太宰も名誉欲しさに芥川賞の推薦を選考委員の大御所に懇願したという逸話はあまりにも有名です。

葉蔵は、定職に就かず、ヒモのような生活を続け、「きっと偉い絵描きになってみせる」「今が大事なとこなんだ」といつまでも叶わぬ夢を追い、不健康なこだわりを持ち続けています。これも、自己愛性パ-ソナリティ障害から派生したもので、もともとの高過ぎる自己イメージにより健康的なあきらめができないのです。幸せの青い鳥を追い続ける「青い鳥症候群」とも呼ばれ、現代でもある程度の年齢を重ねても「いつかビッグになる」と言う男性や「いつか白馬の王子様が迎えに来る」と言う女性が当てはまります。

依存性―甘え上手

葉蔵の虚無感は、果てしなく底沼であり、人間関係ではけっきょく満たされません。この満たされない心は、やがてお酒や薬物で満たされるようになります。バーで居候していた時は、いつも酔っ払い、痩せていきます。何かにすがり、のめり込み、歯止めが利かないのです。健康的な人の「もうこれぐらいで止めておこう」という節度、限度の加減がないのです。例えば、「もっと命がけで遊びたい」「生涯に一度のお願い」「そこを何とか頼む」などの葉蔵のセリフが分かりやすいです。

このようにある一定の枠組みから外れやすい性格傾向は、嗜癖性格と呼ばれ、依存性パーソナリティ障害との深い関係があります。人間関係に溺れるだけでなく、アルコールに溺れ、やがて、睡眠薬、麻薬にも溺れていき、依存の対象が広がっていきます。そして特に、アルコール、薬物などの依存物質を乱用してしまうと、やがて止めることだけで手足が震えたり自律神経が乱れたりする離脱症状(いわゆる禁断症状)と呼ばれる体が欲して言うことを聞かなくなる症状が現れ、アルコール依存症や薬物依存症に陥っていきます。

最終的に、アルコールと薬物で体がボロボロになってしまった葉蔵は、後見人の平目の助けにより、入院隔離されます。ようやく、断酒、断薬が強制的ながら徹底されるのです。依存症の患者は、もともと「枠組み」が外れやすいということがあるので、生活や考え方の「枠付け」を徹底する治療を行います。例えば、規則正しい生活リズムや「ダメなものはダメ」というルールを守ることです。

共依存―依存されることに依存する病

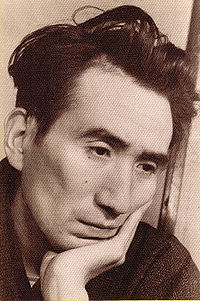

葉蔵の、美形に加えて、陰のある物憂げな表情や、漂う孤独の匂い、弱弱しくよろめきそうなたたずまいは、女性に助けてあげたいという気にさせる魅力や魔力が潜んでいるようです。これは、実際の太宰のポートレートを見てもそう感じさせます。さらに、雰囲気だけでなく、「金の切れ目が縁の切れ目ってのはね、解釈が逆なんだ」とさりげなく知性を披露するインテリぶりや、言葉少なげで独特の間があることは、守ってあげたいという女性の母性本能をさらにくすぐるようです。

実際に、彼が巡り会う女性は、人一倍世話焼きで母性本能が強いです。「いいわよ、お金なんか」という下宿先の世話焼きの礼子、「うちが稼いであげてもダメなん?」という女給の常子、居候させマンガの仕事の依頼をとってきてあげる静子、信頼の天才である良子、キスされて麻薬を渡してしまう寿、そして母性本能に溢れる鉄などキャラが強烈過ぎます。彼女たちに共通するのは、単に華があるわけではなく、どこか訳ありで陰があり引け目があり、彼女たちは自分に対する自己評価が低く劣等感がありそうです。このような劣等感のある女性が「この人の苦しみを分かってあげられるのは私だけ」と優越感に浸ることができるゆえに、葉蔵はもてはやされるのです。世話焼きとしてお世話をすることで、自己評価を保とうとします。「私はこんなにこの人の役に立っている」と。葉蔵の方もそんな劣等感や母性本能の強い匂いのする女性をあえて嗅ぎ分けています。

このように、必要とされることを必要とする、言い換えれば、依存されることに依存する状態は、共依存と呼ばれます。ややこしいですが、これも一つの依存の形です。そして、実際に、依存症の人が依存症であり続けることができる大きな原因として、その人のパートナーや家族が共依存であり、依存症の治療に弊害になっていることがよくあります。

退行―幼少期の生き直し

父親の死に伴い、一切の面倒を見るという兄の働きで、葉蔵は故郷の津軽に帰り、療養生活という名目で、年老い世話係の鉄と二人で暮らすことになります。父親にゆかりのある人ということで、どうやら昔の父親の愛人のようです。もともと子どもに恵まれなかった鉄は、葉蔵に強い母性的な無二の愛情を注ぎます。「こんな僕でも許してくれるのか」と言う葉蔵に対して、鉄は優しくそして力強く言い放ちます。「いいんだ」「神様には私が謝るので」「何があっても私が護る」と。その後に、駐在とのやり取りで、鉄が葉蔵をかばう様子は母そのものです。

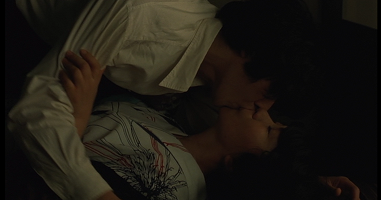

母性本能の強い鉄と過ごす日々は、葉蔵に安らぎを与えてくれました。どんどんと子ども返り、赤ちゃん返りしていきます。退行です。童心に返ったように無邪気に海岸ではしゃぎ、子守唄で心地良くなります。胎内回帰の寝像のポーズは、子宮の中にいる心地良さを表しているようです。退行を通して、かつて手に入らなかった愛着を育み、幼少期を生き直そうとしているようです。

回復

原作では、鉄との愛着を育む他愛のない日々が綴られ、締めくくられます。そして、葉蔵は最後に語ります。「今の自分には幸福も不幸もありません」「ただ、一切は過ぎていきます」と。最後は、「現実は何も解決してくれない」という受身的な虚無感に堕ちていく退廃的な美学を描こうとしているようです。諸行無常の響きさえ聞こえてきそうなエンディングです。実際に、太宰はこの作品の完成後に自殺をついに遂げています。

一方、映画ではもう一つのエンディングが用意されていました。原作とは一味違った展開です。葉蔵は、鉄の愛情に育まれてついに巣立つのです。愛情に満たされた平穏でのどかな故郷から東京に出発する電車の中では、戦争に入っていくという緊張感ある会話が軍人たちの間で交わされ、超現実世界に引き戻されています。その後、突然、乗客が過去に出会った全ての人に変わり、楽しく騒いでいます。まるで走馬灯のように過去を振り返る幻想的なシーンです。その中には、子ども時代の自分と向き合うシーンがあります。それは、過去から現在に至る自分を見つめ直す客観的な視点が身に付いたことを象徴しているようです。そして、葉蔵はつぶやきます。「今の自分には幸福も不幸もありません」「ただ、一切は過ぎていきます」と。そこには、かすかな希望が見えます。スプリッティングという両極端なものごとの捉え方による「阿鼻叫喚」な生き様を乗り越えて、情緒を安定させて客観的に「現実を見つめ直して受け入れていく」という能動的で淡々とした人生へと回復していく可能性を仄めかしているようにも思えます。

シネマセラピー

私たちは10代から20代の間の多感な青年期に、勉強、部活、仕事、恋愛を通して、人間関係の幅や深みが一気に広がり、世界が開けていきます。そして、気付かないうちに人の心を傷付けたり、逆に傷付けられたりする経験を経て、人をどこまで信じていいのか不安や迷いが生まれます。そんな時期に、その感受性を過激にそして必死に体現してくれるこの人間失格の葉蔵は、さ迷える私たちに衝撃を与え、重なり合い、そして自分の状況を振り返らせ、人を信じることとはどうあるべきかを気付かせてくれます。この作品を足がかりとして、その青年期の信じることの危うさを乗り越えた私たちは、ほどよい信頼感や自信を実感できる「大人」に成長しているのではないではないでしょうか?