折り梅認知症

原作

様々な認知症の映画やテレビドラマを目にしている中で、この「折り梅」は限りなく設定が私たちの日常に即しており、介護がもたらす苦悩や葛藤を生々しくありのままに現実味を持って描いています。エンターテイメント的な要素と啓発的な要素のバランスが絶妙です。原作がもともと介護をしていた主婦の実話をもとにした著書であることも納得がいきます。また、監督が日本では珍しく女性であり、女性監督ならでは視点にも気付かされます。舞台が名古屋郊外のベッドタウンで、映画製作が町興しの役割も担っていたようで好ましい作品です。

初期症状

主人公の政子は、夫に早くに先立たれ一人県営住宅で暮らしていました。しかし、同じ県営住宅の友人が施設に入所してしまい、政子は友人のいない寂しさもあり、三男の家族と同居することになります。三男の家族は、息子と嫁と中学生の孫娘と小学生の孫息子の4人住まいです。パートもしている三男の嫁は、政子に家事を手伝ってもらい生活を楽にしようという思惑もありました。

ところが、いざ同居してしばらく経つと、政子は変調をきたし始めます。嫁のためにと善意から雑巾を縫っているわけですが、雑巾を必要以上に作り続け、まだ使っているシーツも雑巾にするようになったのです。また、ゴミ捨てを手伝ったのはいいのですが、ゴミ置き場が分からず、向かいの隣人の玄関にゴミを置く始末です。隣人には嫌がらせと誤解されてしまいます。皿洗いを手伝おうとしても、遅過ぎるため仕事を取り上げられ、嫁から邪魔者扱いされていきます。そんな嫁の「空気」を感じ取った姑の政子は、癇癪を起してしまい、ご飯を床にぶちまけてしまいます。いわゆる嫁と姑のバトルの勃発です。

嫁はパート先の同僚から慰められます。「あれ(認知症)は急に環境が変わった時に始まるんだってよ」と。何事も一人でこなす住み慣れたアパート暮らしから、新しく三男宅に居候し何もしない生活に一変したことで、政子は今までできていたことができなくなり、今まで分かっていたことが分からなくなっていくのでした。認知症は初期であれば、もともとの環境に何とか適応し続け認知症と気付かれない場合もあります。ところが、環境が大きく変わってしまうと、環境の変化に適応できず、その破たんの結果として認知症の進行を加速させます。病院に入院する場合や施設に入所する場合も同様で、私たち医療関係者は認知症が進行してしまうリスクを家族によく説明しています。

脱抑制

その後も政子の認知症の症状は徐々に進行していきます。まず、文字が書けなくなってきたことを自覚します。そして、家族の団欒であるはずの食事の場面で、政子は大皿の食事を丸ごとがつがつと食べるようになります。これは、脱抑制という認知症の一つの症状ですが、分からない家族は食い意地が張っている、意地汚いと呆れ返るばかりです。家族に罵られる政子は「家族の中の孤独より一人の孤独の方がよっぽどマシだ」と言い放ち、家を飛び出てしまいます。引き留め切れなかった中学生の孫も、「もういつまで続くの、こういう生活!」と悲しみと怒りを露わにします。

政子は元のアパートに帰ろうと思うにも駅で電車の切符の買い方も分かりません。そもそも元のアパートは引き払ってしまっているので帰ることはできないのでした。結局、嫁に迎えに助けられます。

もの盗られ妄想

ようやく病院への受診が実現しますが、いざ診察の場面になると政子はいい子ぶります。取り繕い反応です。これはもともとの自尊心によるもので、これでは一見何の問題のないように思われてしまいがちです。近所で道に迷うなどの視空間失認の症状が出ているなどの家族の意見も総合的に聞くことで、医師はアルツハイマー型認知症の初期と診断します。

パン屋に行き、菓子パンを30個買うところは、実行機能の障害が考えられます。これは前頭葉機能の障害の一つで、目的に合った買い物ができなくなることです。さらに症状は進行し、政子は「私のお金が全部盗られた」「きっと巴さん(嫁)だ」「みんなでグルになって私を貶めようとする」と訴え、小学生の孫にしがみ付きます。結局、自分でヘソクリの隠し場所を忘れていただけでしたが、この「(金品を)盗られた」「いじめられた」と訴えるのは、被害妄想の一種で、認知症患者の多くがこの訴えをしており、もの盗られ妄想、いじめられ妄想と呼ばれています。嫁が悲しみに沈んでいると、その小学生の息子が「気にするな。病気なんだから」と慰めるシーンは救われます。実際、「病気を憎んで患者を憎まない」という発想の転換が家族の心理的負担を大きく減らします。

中核症状と周辺症状

一般的に、認知症は一口に言っても、実は症状は何でもありなのです。脳が縮みなくなっていくわけですから、何が起きても不思議ではありません。まず、中心の核になる症状を中核症状と呼んでいますが、主には記憶障害と見当識障害で、覚える、思いだすということができなくなり、今がいつでここがどこなのか分からなくなります。その他に、先ほど出た実行機能障害、失語、失行、失認などがあります。例えば、動物園で鏡に映った来園者をヒトであるとするジョークの場で、政子は鏡に映った自分を認識できませんが、これは鏡現象と呼ばれ、失認の一つです。

中核症状から広がっていく症状が周辺症状で、幻覚、妄想、うつ、無気力、躁、興奮、攻撃性、不安、不眠、徘徊など様々です。攻撃性から転じて、暴力行為へ発展する場合もあります。花瓶を割るシーンや嫁の髪を引っ張りご近所の目の前で引きずり回すシーンが衝撃的です。

疑似会話

耐え兼ねた息子と嫁は、グループホームに見学に行きます。そこでは中等度の認知症の方々が和気あいあいとくつろいでいました。何気ない会話をしています。しかし、実際の会話内容には情報量はなく一方通行のようです。彼らは会話をしていること自体を楽しんでいるのです。つまり、彼らのコミュニケーションは、情報伝達ではなく、「情動」伝達なのです。単に情報を共有するのではなく、「いっしょにいて楽しい」という情動を共有することで安心感を得ているのです。これは「疑似会話」と言ってもいいでしょう。周りにいるスタッフや家族も笑顔ですかさず合の手を入れて何やら楽しげです。その様子を見た息子が「気が合う年寄り同士の方がいいかもしれん」と感想を漏らしていました。

認知症の患者に接するにあたって、特に挨拶や笑顔を絶やさず安心感を与えることがいかに重要なことか伺えます。

家族機能

当初、サラリーマンの息子は、「おまえ(嫁)がいいならいいよ」「任せるよ」と全て介護を嫁に任せ、トラブルが起きるとすべて責任を嫁に転嫁する、嫁にとってはダメな夫でした。この無責任ぶりは非常に歯がゆく、この映画がアメリカで上映された時は「こんな夫はアメリカにはいない」と言われたそうです。現在の日本でここまでダメな夫はいないかもしれませんが、これに近い夫はたくさんいるように思います。

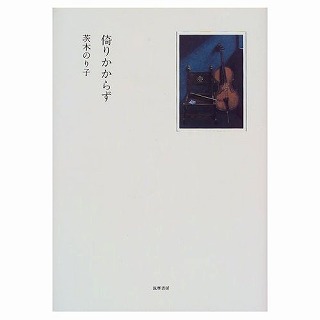

一方、妻の方はもともと主婦でありながらパートの仕事で社会とつながり続けることを望んでいます。そして、家庭に関心の薄い夫に「私が今読んでいる本の題名は?」と試すシーンがありますが、その時に朗読された本は女性に絶大な支持のある詩人の故茨木のり子氏の「倚りかからず」でした。文化的にも意識の高い妻であることが伺えます。この本の選択一つにしても女性監督ならではの女性たちへのメッセージが感じ取られます。

認知症介護という難題を目の前にして、封建的な夫と革新的な妻との違いが浮き彫りになっていきます。そして、今まで見過ごされてきた夫婦の葛藤も表面化してきます。

家族介護

政子が雨の中を徘徊したことをきっかけに、在宅介護の限界を感じ、息子と嫁はついに政子をグループホームへ預けようとします。しかし、嫁は覚悟を決めている政子が逆に愛おしくなり、認知症専門の先生のアドバイスを聞いているうちに、家族の一人一人が介護に対する葛藤を乗り越え一致団結することで在宅が続けられることを悟ります。嫁は「相手を変えようと思ったら自分が変わらなくては」と一歩ずつ踏み出して行きます。そんな嫁の姿を見ていた夫、つまり政子にとっての息子も変わっていきます。前半では仕事人間で介護に関しては文句を言うだけでしたが、後半では家事を手伝い、介護の勉強会にも参加するなど非常に協力的になっていきます。

また、政子への家族の対応の仕方も前半と後半で大きく変わり、対照的です。前半では、政子に何もさせず、何か失敗すると「なんでできないんだ」「迷惑かけるな」と叱るばかりでしたが、後半では、何か仕事をさせ、ひたすら褒めることをしています。家族介護のポイントは「できることをさせる」「できないことをさせない」とよく言われます。そうすることで、自尊心が保たれ、むしろ、政子は落ち着いて在宅で暮らしていけるようになります。先生が言います。「人は誰かに認められていると思えなければ生きていけません」「そばにいる人にありのままでいいんだと受け入れてもらうことが必要なんです」と。家族が一致団結して認知症介護という難題を乗り越えることで、より家族の絆、夫婦の絆が強くなっていったのでした。

また、政子と嫁には立場を超えた特別な絆が芽生えていきます。政子と嫁が一緒の布団で寝るシーンがありますが、政子は嫁に自分の生い立ちを明かし、全信頼を寄せていきます。翌朝に政子は嫁の胸に手を置き、「おかやん(お母さん)」と寝言を言います。もはや両者は姑と嫁の関係を越えて、幼子と乳母の関係が当てはまりそうです。

アートセラピー

政子は在宅を続けつつ、地域のデイケアに参加し、活動を積極的にこなします。軽い運動の他、絵画、習字などのアートセラピーをやっているところもあります。もともとアートセラピーは、五感で作品作りをすることで認知症のリハビリ的な効果を狙っています。政子はそこで絵画の才能を見出します。老いてしまうまでその才能が眠っていたのです。メキメキと力を伸ばし、賞を受けるまでになります。人間の無限の可能性を描いています。

そのお祝いに家族で満開の梅の花を見に行くシーンは圧巻です。まさに精一杯生きている認知症の政子を、折れても老いても美しく咲く梅に重ね合わせています。「折り梅」というタイトルもうなずけます。

若返り現象

政子がついに嫁を忘れてしまい、旧姓を名乗り、生家の住所を言い、帰らなければならないと告げるラストシーンは、さらに認知症が進んだことを物語っています。認知症が進むごとに次々と近い記憶から失われていきます。例えば、年齢を聞けば、毎回徐々に、年齢を若く答えていきます。これは、若返り現象とも呼ばれます。さらには、歩行、食事、排泄などの日常動作のレベルも失われてくると、「赤ちゃん返り」とも呼ばれます。この時の政子への嫁の対応は完璧でした。「今日はどうぞ泊まっていってください」「お茶でもお入れしますから」と。認知症が進んでしまった人への対応のコツは、言っていることを否定せず、自尊心を傷つけずに話をうまく持っていくことです。また、お茶やお菓子などのアイテムも上手に使いこなし、堂々めぐりになってしまう話を一時的に逸らすことも重要です。

この映画は、心温まる作品であると同時に、認知症をより良く学ぶことのできる教材でもあると言えそうです。