【3ページ目】2012年8月号 「だめんず・うぉ~か~」共依存

共依存の源(1)―機能不全家族

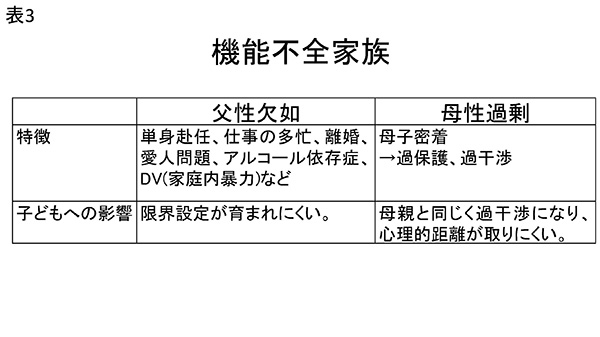

それでは、まりあや友子は、なぜ共依存的な性格なのでしょうか?性格は、もともとその人が持っている素質(個体因子)に加えて、その人の生い立ちや家族背景(環境因子)が大きく影響します。ドラマでは、単に母性本能が強い性格として描かれているだけで、彼女たちの生い立ちや家族背景は触れられていません。しかし、実際には、共依存的な性格の源は、幼少期の家族関係がうまく行かず、家族同士の心理的距離が不安定な家庭環境(機能不全家族)に遡ることができます(表3)。

まず特徴的なのは、父親が、単身赴任、仕事の多忙、離婚、愛人問題などにより、本来の役割を果たしていない状況です(父性欠如)。すると、もともと父性の特徴である「ものごとはこういうもんなんだ」という規範的な視点(客観化)や、「ここまでは良いが、それ以上は良くない」という冷静な線引きの感覚(限界設定)が育まれにくくなります。

もう1つの特徴は、父親がいない分、相対的にも母親が子どもにべったりしてしまうことです(母性過剰)。父親が、いなかったり問題を抱えている状況で、母親は神経質になり、その不安な気持ちの矛先を子どもに向けてしまい、口出しが多くなっていきます(母子密着)。このような母親に育てられた子どもは、やはり同じように過干渉なコミュニケーションスタイルを受け継いでいき(家族文化)、社会生活においても、その心の間合い(心理的距離)は、どうしても接近してしまい、一定に保つことが難しくなってしまうのです。

共依存の源(2)―アダルトチルドレン

さらには、父親がアルコール依存症やDV(家庭内暴力)で、共依存的な母親がその状況に耐えている家庭環境であれば、子どもは、小さいながらその状況に適応していくために物分かりがよくなっていき(代償性過剰発達)、事態を丸く収めようと、騒ぐ父親をかばったり、殴られる母親を守ったりして、大人びた「良い子」を演じていきます(アダルトチルドレン)。そして、やがては、ダメな父親がいるという引け目(劣等感)を持ったしっかり者になっていくのです。

このしっかり者は、しっかり者ぶりを発揮したいために、選ぶ職業は、医療、福祉、教育などの対人援助職であることが多いです。これは、まさに対人援助職に就いている私たちの心理に重なるかもしれません。さらに、選ぶパートナーは、特に女性の場合、母性本能をくすぐる男性や手のかかりそうなやんちゃで危険な香りのする男性になってしまいがちなのです。そして、結果的に、皮肉にも、選んだパートナーがダメな父親と重なってしまい、こうして歴史は繰り返されていくのです(世代間連鎖)。実際に、特に女性の看護師さんが結婚した男性は、年下が多いこと、アルコールやギャンブルなどの問題を抱えている人が多い印象があります。

ページトップへ

ページトップへ