【2ページ目】2012年8月号 「だめんず・うぉ~か~」共依存

共依存―依存されることに依存する

母性本能とは、そもそも自分の子どもをどんなことがあっても守ろうとする母親の本能です。この本能は、対人関係における心理として、男女問わず、多かれ少なかれ見られます。特に、まりあのように責任感のあるしっかり者は、そのしっかりしている能力を発揮したいだけに、周りに守るべきダメな人がいてくれる必要があるわけです。そして、ダメな人を放っておけない、自分を頼ってくれるダメな人を探し求めてしまいます。

これは、「世話焼き」「お節介」でもあります。やりすぎてしまうと、相手をさらにダメにしてしまう恐れがあります。

これは、必要とされることを必要とする、言い換えれば、依存されることに依存する関係性の依存(共依存)です。

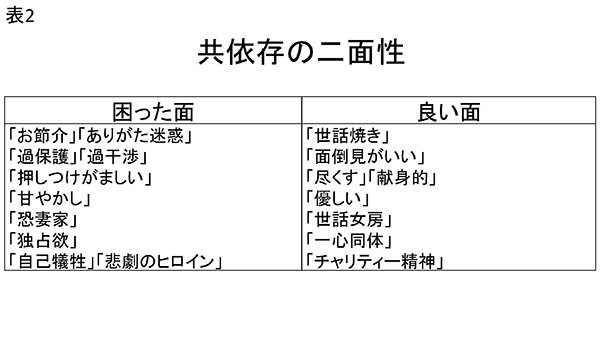

ややこしい言い回しですが、これは、アルコールや薬物などの物質の依存とは違うタイプの依存です。ダメ男がダメ男として生き続けていけるわけは、ダメ男を好んで支え続ける共依存の女性たちがいるからこそなのです。もちろん、この心理は、人それぞれの相性により、良くも悪くも二面性があります(表2)。

支援が支配へ―支えたい気持ちが手なずけたい欲望へ

最強の「だめんず・うぉ~か~である友子は、まりあにダメ男と別れられない理由を漏らします。

「彼、私とだけは別れたくないって言ってくれたの「私のことが一番だって」「そんなこと言ってくれる人、他にいないもん」

と。とても興味深いセリフです。ここから分かることは、友子には劣等感があることです(低い自己評価)。そして、「あたしくらい彼を信じてあげないと彼ダメダメになっちゃうからね」とも言います。

彼女は、ダメ男を支えることで自尊心を取り戻し、自分だけはこの人を救えるという優越感に浸ろうとしているのでした(救世主コンプレックス)。

さらに、友子の「彼は私がいないとダメなの(何もできない)

という独占的な支援の心理は、「私がいないと彼には何もさせない」という支配の心理(>独占欲)にすり替わる重たさや危うさがあります。つまり、支えたい気持ちは、「飼い主」として手なずけたい欲望へと変わりうるのです。この共依存の根っこにある母性本能は、良くも悪くも相手を子ども扱いして、下手をすればペット扱いしてしまい、相手の自立を大きく阻んでしまう恐さがあると言えます。

このような共依存の危うさが典型的に見られるのが、アルコール依存症の夫のお世話をし続ける妻の心理です。

どんなに夫が酔っ払って、夜中に騒いだり暴れたりして近所迷惑をかけても、妻が代わりに謝罪行脚をして夫の尻拭いをしてしまうのです。妻は謝罪をすることで「悲劇のヒロイン」である自分に酔ってしまうという一面もあり、夫は夫で事の深刻さに気付かず、ますますアルコール依存症が重症になってしまい、やがては夫婦共倒れとなるのです。

また、近年、社会問題となっている引きこもりも、支援する過保護な親がいてこそ成り立つ共依存の心理が潜んでいると言えます。

ページトップへ

ページトップへ