【4ページ目】2012年8月号 「だめんず・うぉ~か~」共依存

コミュニケーションのコツ(1)―限界設定

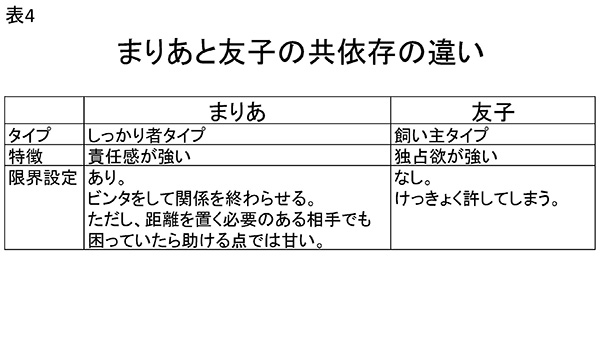

恋人からどんなにひどい目に遭っても、友子はけっきょく許してしまうのに対して、まりあはビンタをして関係を終わらせようとする違いがあります。

まりあのように、これ以上は許せないという見極めや線引きをすること(限界設定)は、特にダメ男に対して大切なことです。まりあの限界設定が甘いところは、まりあがプロポーズを断った相手が、その後に宿なしになり困っていたら、居候をさせてしまうことです。助けることに関しては、距離を置かなければならない相手であっても全力投球をして、結果的に相手を苦しめてしまうのでした。「同情と愛情がごっちゃ」と突っ込まれてもいます(表4)。

母親が子どもを大切に思う気持ちに限界はありません。多くの母親が、自分が死んでも子どもを守ると言い切るでしょう。これが、まさしく母性です。相手が子どもなら、もちろんこれは大切なことですが、相手がもういい大人の場合はどうでしょうか?

対人援助職の私たちが、困っている人をどこまで支えるかという見極めや線引きをすることは、実は、大きな課題です。なぜなら、私たちは、人助けしたくてこの仕事をしているわけですから。ついついいろいろやってあげたいという「母性本能」を発揮してしまい、良かれとやったことが裏目に出てしまいがちでもあるのです。私たちは、どこまでできるか、つまり、できることとできないことの線引きがブレないように、自分自身のやっていることを意識して(セルフモニタリング)、定期的に職場の仲間たちと足並みを揃えること(客観化)が大切であると言えます。

コミュニケーションのコツ(2)―心理的距離

エンディングで、まりあは言います。「たとえ選んだのがダメな男でも、愛して寄り添って、一緒に生きていける相手ならそれでいい」と。周りにどんなにダメ出しをされても、自分が相手を許せて幸せなら、確かにそれがその人の価値観であり、生き様と言えます。ただ、問題は、ダメな男がどの程度ダメなのかということです。それを見極めるためには、ほど良い心の間合い(心理的距離)を保つ必要があることです。相手のことで頭がいっぱいになり、近付きすぎてべったりとなってしまったら、相手がどんどん調子に乗っていく姿も、自分がどんどんボロボロになっていく姿もよく見えなくなってしまうからです。

ある関連の本には、「(ダメな)男は変わらない。変えられるのは自分の選択だけだ」「危険な男(=ダメな男)と付き合う女性は、(運の悪い)犠牲者ではなく、志願者だ」という言葉があります。「だめんず・うぉ~か~」たちは、「だめんず・うぉ~か~」である理由を単に男運や「男を見る目がない」という能力のせいにするのではなく、あえてダメな男を嗅ぎ分けて選んでしまう自分自身の心のあり方に目を向ける必要があります。

このドラマから学べること―「だめんず・め~か~」にならないために

私たちは、「だめんず・うぉ~か~

ならぬ、「だめんず・め~か~」にもなりうる潜在能力を秘めた対人援助職に就いています。このドラマから学べることは、困っている人を目の前にして、自分はどこまで助けられるか、相手にとって果たして良いことかなどを見極め、線引きをして(限界設定)、ほど良い心の間合い(心理的距離)を保つことです。

パートナーシップにおいても、対人援助職においても、自分が無理していないか、相手にとってやりすぎじゃないかという視点を持って、自分自身や相手との関係を見つめ直すことは、より良い人間関係を築く上でとても大切なことではないでしょうか?

参考文献

「だめんずうぉ~か~」1巻~19巻(扶桑社) 倉田真由美

「その男とつきあってはいけない! (飛鳥新社) サンドラ・L・ブラウン

「共依存」(朝日文庫新刊) 信田さよ子

「共依存―自己喪失の病 (中央法規出版) 吉岡隆

「依存症の真相」(ヴォイス) 星野仁彦

ページトップへ

ページトップへ