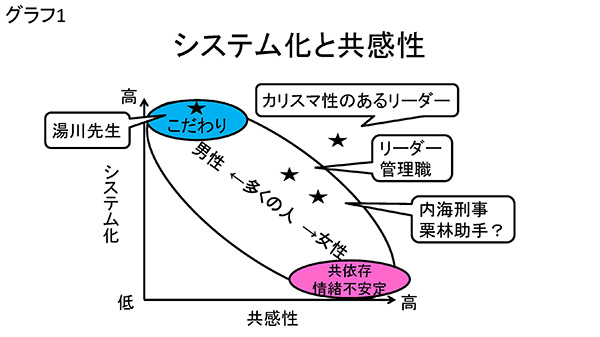

【4ページ目】2013年6月号 ドラマ「ガリレオ」システム化と共感性

性差―原始の時代は?

男性はシステム化が高く共感性が低い傾向があり、女性はシステム化が低く共感性が高い傾向にあります。もちろん、男性でも共感的な人はいますし、女性でもシステム化的な人はいます。これはあくまで傾向です。

この性差はなぜあるのでしょうか?答えは、進化心理学的に考えることができます。それは、原始の時代から男女で性役割がはっきりしていたことです。

①男性―システム化―自閉症スペクトラム

男性は、狩猟のための追跡や自然環境を通してパターンを見つけ出し、より多くの獲物を捕まえ、住まいを居心地良くするシステム化の能力が進化していきました。そこから、外界を支配したいという闘争的で攻撃的な心理も進化したようです。その分、共感性は女性ほど進化しませんでした。

さらに、システム化が高く共感性が低いこの遺伝子が、日常生活で支障を来たすほどに際立って発現する場合があります。それが、自閉症スペクトラム障害(広汎性発達障害)です。最近の研究では、胎児期の男性ホルモン(テストステロン)の過剰分泌が、原因として指摘されています。

湯川先生は、大学准教授として、社会生活をむしろ華麗に送っています。医療機関にかかるような障害のレベルには至っていませんが、「障害」が付かない「自閉症スペクトラム」に入っている可能性は高いです。

②女性―共感性―共依存、情緒不安定

一方、女性は家にいて、子育てや近所付き合いなどを通して、人間関係をスムーズにする共感性の能力が進化しました。そこから、母性、感受性も進化したようです。その分、システム化は男性ほど進化しませんでした。

さらに、システム化が低く共感性が高いこの遺伝子が、日常生活で支障を来たすほどに際立って発現する場合があります。特に、幼少期の家族関係が不安定であったなど、偏った生い立ちによる刺激(環境因子)が加わった場合です。女の子の方が男の子よりも、人間関係の不安定さにより敏感なため、より研ぎ澄まされていきます。それが共依存や情緒不安定などの性格(パーソナリティ)の問題です。共感とは、相手の気持ちになることですが、そこからすぐに相手の言うことに揺さ振られ感化されてしまったり(同調、感応)、感情的に流されやすくなったり(依存)、自分のことのように一生懸命になって心理的な距離が保てなくなったりするなど(共依存)、抱え込みや巻き込みの問題をはらんでいます。また、感受性の豊かさは、裏を返せば、情緒の不安定さでもあります(情緒不安定)。

よって、高すぎる共感性も、システム化である程度カバーする必要があります。例えば、「これ以上はやりすぎ」「これ以上は近付きすぎ」という限界設定です。

「水を得た魚」―その「水」とは?

もちろん、みなさんは、システム化も共感性も両方とも高ければ良いと思うでしょう。しかし、どうやら人間の脳はそう簡単に欲張ることをさせてくれないようです。それは、人間の頭がい骨の大きさによって、脳の容量の限界がすでに決まっているからです。そして、そのために人間の能力自体にもトータルでは限界があるからです。

人間の個性は様々です。まれに勉強もスポーツも両方とも際立って優れている人もいますが、たいていはどちらかが得意でどちらかが苦手なものです。これと同じように、システム化が高い人は共感性が低く(マインド・ブラインド)、共感性が高い人はシステム化が低いようです(システム・ブラインド)。能力を足したら一定なわけですから、あとは一方が高ければもう一方が低くなるという理屈です(ゼロサム説)。ドラマに登場する栗林助手は、共感性が高いためかシステム化はさっぱりのようで、研究者としてのうだつが上がらないようです。

システム化と共感性のバランスがとれている人は、管理職などの集団のリーダーに向いているでしょう。部下たちの心を読みつつ(=共感性)、こうあるべきというビジョン(=システム化)を示し、帳尻を合わせるバランス感覚が必要だからです。そして、まれにシステム化と共感性が両方とも高い人がいます。そのような人は人の話をよく聞きそして話がうまいので、きっとカリスマ性のあるリーダーになるでしょう。

大事なのは、本人が自分の良さ(適性)、つまりシステム化や共感性の能力がどれくらいあるのかを知り、自分の能力をなるべく発揮できる職種、つまり「水を得た魚」のその「水」を見つけることです。そして、周りはその見極めや方向付けをしてあげることであると言えるのではないでしょうか。

参考文献

1)サイモン・バロン=コーエン:共感する女脳、システム化する男脳、NHK出版、2005

2)北村英哉・大坪康介:進化と感情から解き明かす社会心理学、有斐閣アルマ、2012

ページトップへ

ページトップへ