【2ページ目】2013年9月号 テレビドラマ「泣かないと決めた日」【続編】なんでハラスメントをするの?どうすればいいの?―差別の心理

パワーハラスメントの3つの心理

実は、美樹が入社する前にいた新人も、同じような目に遭い、心の傷を負って辞めていました。この職場では、同じことが繰り返されているのでした。もっと広げて言えば、パワーハラスメントは、職場だけでなく、学校、地域社会、そして国家でも起っています。集団という社会ができる場所では、世界中のどこの場所でも、そして人間の歴史のいつの時代にも、変わらず起こってきました。

それでは、なぜパワーハラスメントが私たちに起こるのでしょうか? 進化心理学的に考えれば、普遍的に存在することには、必ずそこに理由があります(究極要因)。この究極的な理由を探るため、その源となった原始の時代の私たちの心まで遡り、パワーハラスメントの根源となるとなる3つの心理―自己愛、カテゴリー化、同調をそれぞれ考えてみましょう。

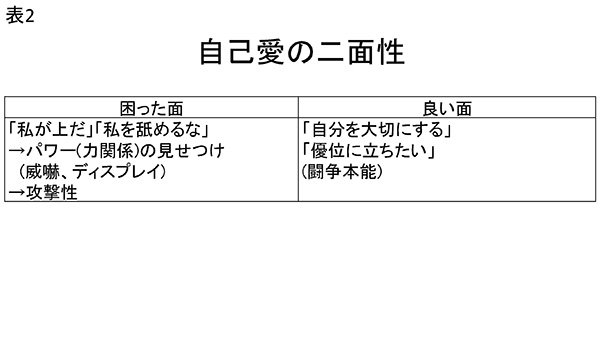

(1)自己愛―競争の動機付け

①優位に立ちたい心理

同僚たちは、美樹に対して無愛想で高圧的です。特に、教育係となった1つ上の先輩の同僚の当たりは、とてもきついです。美樹に不要な仕事を押し付け、遅い時間まで残業させます。指導するどころか、ミスをなすり付け、そして手柄を横取りします。また、リーダーも、美樹を追い込んでいます。部下たちの前で、美樹を一方的に厳しく叱り付けたり、部下たち全員に謝らせたり、あえて仕事を与えません。こうして、「私が上だ」「私を舐めるな」というパワー(力関係)の見せつけが露骨に起きています(威嚇、ディスプレイ)。なぜ同僚たちやリーダーは美樹をここまでして追い込むのでしょうか?

それは、このように「優位に立ちたい」と思ってしまうのは、人間の闘争本能の心理だからです。これは、自己愛の心理と言えます。同僚たちにとっては、実力や経験年数が近いほど、その葛藤が強くなります。また、リーダーにとっては、罰の見せしめとして、他の部下たちへの引き締めになります。よって、美樹が惨めな思いをすればするほど、つまり美樹の自尊心が傷付けられれば傷付けられるほど、同僚たちやリーダーは自分のパワーを実感できて(万能感)、安心できるのです。さらには、ドラマの中で、同僚たちもリーダーもそれぞれ「思い通り」にならない悩みを抱えていることが明かされます。つまり欲求不満の状態です。そこから沸き起こるエネルギーが、いら立ちとして表れます。この欲求不満(ストレス)のエネルギーの発散のはけ口(置き換え)として美樹をしつこく責めることで、「思い通り」にしたいという自分のパワー(支配力)を代わりに実感しようともしているのです。

②自己愛の起源

それでは、そもそも私たちはなぜ人間関係の中で「優位に立ちたい」と本能的に思ってしまうのでしょうか? その答えは、原始の時代から、相手と自分は「どちらが強いか」「どちらが優れているか」という相手との力関係を意識し振る舞う種ほど生き残り、その遺伝子が現在の私たちに引き継がれているからです。逆に言えば、「優位に立ちたい」と思う遺伝子を持たない種は、生存競争の中で生き残り、子孫を残すことは難しいでしょう。つまり、優越感と劣等感の狭間で生きてしまうのは、人間の本質なのです。

動物行動学的には、群れで飼われる鶏はお互いつつき合うことで、それぞれの強さ(序列)を確かめて、群れの秩序を保っています(つつき順位)。また、サル山のサルたちは、うなり声や攻撃のポーズをとったり、「どけ」と攻撃を仕掛けるなどして威嚇することで、相手との力関係を探り合います。また、ケンカをしている2匹のサルを見て、群れの他のサルたちは、おのおの自分との力関係を推し量ります。こうして、群れの序列ができていきます。そして、ボスザルが決まれば、歯向かうサルはいなくなり、群れの秩序は保たれます。こうして、ボスザルは自分の子孫をより多く残していき、ますます優位に立とうとする遺伝子が広がっていくのです。

ボスザルは、定期的に群れのサルを威嚇して、自分の地位を維持しています。これは、人間の社会の芸能界で言えば、大御所の芸能人、いわゆる御意見番が、不倫騒動などのスキャンダルを起こして弱っている芸能人をやり玉に挙げ、正論を言うことに似ています。正論という大義名分によって、思う存分にターゲットを攻撃できますし、同時にそのテレビ番組を見ている私たちにも「私が上だ」とアピール(威嚇)ができて、地位のますますの安泰につながります。

私たち人間は、他の動物よりも高度な社会を築く中で、この「優位に立ちたい」(自己愛)という心理と「助け合う」「分け合う」(公平性)という心理のバランスを取りながら進化してきました。人は、平等を唱える一方で、自分は特別扱いされたいという矛盾した心の働きを持っているとも言えます。実際に、平等な集団ほど力関係の葛藤が生まれています。例えば、学校に存在する生徒の間のスクールカースト、公園に集まるママ友の間に勃発するお受験戦争、そして慈善団体の職員の間に見られる手柄の奪い合いなどです。

ページトップへ

ページトップへ