【4ページ目】2013年10月号 アニメ「ワンピース」なんで麦わらの一味は強いの?-チームワーク

ピラミッド型とファミリー型の限界

それでは、実際の私たちの職場はどうでしょうか? もともと日本の文化は、儒教の影響を強く受けており、年齢の違いで敬語とタメ語を器用に使い分けるなど上下関係や師弟関係などの縦の関係を当然だと思う傾向が根強いです。とてもピラミッド的です。また、島国という地理的条件、300年近い江戸時代の鎖国、ほぼ単一民族という均質性により、人間関係はとても閉鎖的で集団同調的です。それは「出る釘は打たれる」ということわざが端的に示しています。とてもファミリー的でもあります。さらに、特に医療の現場は、本来、決まったやり方が重視され、医療ミスを起こさないという保守的な要素が強く、革新的なことはためらわれます。フラット的ではありません。このような要素から、今まではピラミッド+ファミリー型の職場が、うまく回っていました。

しかし、情報化によって時代が大きく変わってきています。私たち医療者も患者も価値観がより多様化してきています。医療技術が日々進歩し業務が多様化・複雑化し、競争力や創造性が求められています。もはや純粋なピラミッド型やファミリー型の職場では、限界にきていることが分かります。つまり、このままでは、職場の機能が衰退し、現場の空気がどんどんと悪くなっていくことが分かります。

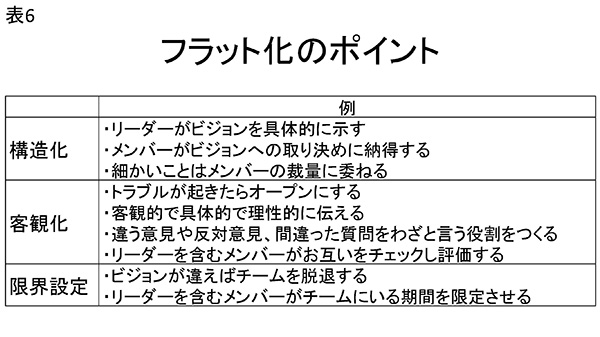

職場のフラット化のポイント―表6

それでは、最初の疑問に戻りましょう。リーダーとして職場の空気を良くして、活性化するには、どうすればよいでしょうか? それは、現在の職場をよりフラット型に寄せていくこと、つまりフラット化です。

ルフィ率いる麦わらの一味から分かったフラット化のポイントをまとめてみましょう。それは、フラットな枠組みをつくること(構造化)、フラットな状態が目に見えること(客観化)、フラット化の限界を示すこと(限界設定)です。

①フラットな枠組みをつくる―構造化

ルフィは、仲間たちと力を合わせて航海し、ワンピースを手に入れ、海賊王になるという未来(ビジョン)を仲間たちに示しています。このように、フラットな枠組みをつくるポイントとして、まず、リーダーがこういう職場にしたいというビジョンを具体的に示すことです。そして、メンバーがそのビジョンに納得することです。例えば、リーダーがメンバーに「あなたには何ができる?」「何が期待されているか?」「リーダーに何を求める?」と確認することです。こうしてビジョンが共有されることで、協力して目標に向かう心地良さである仲間意識(友情)、さらには信頼関係が生まれます。

仲間意識の高まりから、メンバーは自分のできることをして貢献したいという役割意識が生まれます。その役割意識によって細かいことはメンバーの裁量に委ねられることで、メンバーは、もはや「やらされてる感」がなくなり、自分の行動に責任を持つようになります。仕事は、単なるノルマやデューティ(義務)などのやらなければならないことではなく(外発的動機付け)、やりたくてやっていること(内発的動機付け)に変わっていきます。例えば、すでに多くの医療機関で取り入れられている受け持ち患者担当制では、この患者のことは一番自分がよく知っている自信や責任感が沸き起こってきます。気持ちの持ち方が違います。

また、業務の多様化や専門化が進んでいる中、はっきりとした役割分担は、メンバー同士の仕事の奪い合いや押し付け合いなどの縄張り意識の葛藤を回避することにもつながります。メンバーだけでなく、リーダーも目標に向かって役割を果たしているという姿勢を見せることで、もはやリーダーもメンバーも人としては対等で、職場においての決められた役割が違うだけになります。逆に、最悪なのは、「とにかくリーダーである私の言うことを聞きなさい」という関係です。これは、共有すべきビジョンもメンバーの役割も曖昧です。

②フラットな状態が目に見える―客観化

ルフィたちは言いたいことを言い合い、しょっちゅうケンカをしています。このように、フラットな状態が目に見えるポイントとして、まず、トラブルはオープンにすることです。ただし、主観的で抽象的で感情的にはならず、あくまで客観的で具体的で理性的に伝えることです。例えば、「あなたのやり方はムカつく」と主観的に言えば、感情的に巻き込まれてドロドロになるでしょう。とても、破壊的です。そうではなく、「あなたの○○のやり方は、私の□□の考えとはズレている」「だから△△のやり方にはできない?」と客観的に具体的に、そして建設的に代替案も提案するのです。また、「そんなこともできないの(分からないの)!」と言い放つのではなく、「○○まではやってくれて(理解してくれて)ありがとう」「□□がまだできていない(分からない)理由やその必要性をいっしょに整理しようか?」と持ち掛け、リーダーは状況を整理して、常にメンバーとの妥協点や着地点を見据えることが大切です。

さらに、コミュニケーションの風通しを良くしてチームの創造性を活性化させるために、会議では、リーダーを含むメンバーが違う意見や反対意見、間違った質問をわざと言う役割をつくる取り組みがあります。これは「悪魔の擁護者」と呼ばれ、ディベート用語から来ています。根回しによって同調を促す「さくら」とは真逆の役割です。そうすることで、他のメンバーたちも違った意見を言いやすくなり、チームエラーの早期の共有につながります。

オープンで透明性の高いチームにするには、メンバーにも公正な判断材料が十分にあり、お互いが客観的にチェックできることが必要です。そのために、例えば、チーム内でのメールは公開し、それぞれの指示などもメンバーがチェックできるようにすることです。また、仕事の評価は、リーダーからメンバーたちだけでなく、メンバーたちからリーダー、メンバーからメンバーにも行うことです(360度査定)。このように、お互いの能力や責任を評価し合うことで、自分は評価しているし評価されているという意識が高まり、他のメンバーだけでなく、自分自身への客観的な視点を得やすくなります。

逆に、よくありがちな最悪な例をご紹介しましょう。チームにいる2人の個の強いメンバーが、お互いの批判を他のメンバーに言う場合です。本人には直接は言いません。板挟みとなった他のメンバーに葛藤が生まれ、職場の空気が重苦しくなっています。最悪なのは、この時にリーダーが、この2人に気を使い、批判(=問題点)の解決については、その2人を除いた会議で決定したことにして、うやむやにすることです。これでは「臭い物にふた」で、メンバーたちの葛藤は募る一方です。

③フラットの限界を示す―限界設定

ウソップは、船長(リーダー)のルフィとの妥協できないビジョンの違いを知り、麦わらの一味を一時脱退します。このように、フラットの限界を示すポイントとして、ビジョンが違えばチームを脱退する潔さや割り切りが求められるということです。リーダーは、ピラミッド型のように抑え込んだりしないことです。また、ファミリー型のように、うやむやにしたり、主張の強いメンバーに気を使ったりしないことです。つまり、リーダーはブレないことです。

麦わらの一味は、新しいメンバーの加入はあっても、基本的なメンバーは減っていません。そのためか、2年間ほど航海を休止して、メンバーがそれぞれ修行をする時期があります。このように、メンバーの入れ替え(流動化)を定期的にしたり、チームを一時解散することで、リーダーを含むメンバーがチームにいる期間を限定させることが必要です。

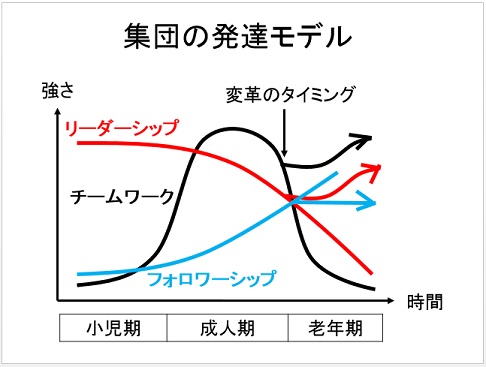

その理由は、時が経つにつれて、チームがファミリー化して、煮詰まり(硬直化)、老いる(衰退)のを防ぐためです。個人の老いがあるのと同じように、チーム(集団)にも老いがあります。もっと言えば、集団にも、幼い時(小児期)、盛りの時(成人期)、そして老いの時(老年期)というそれぞれの発達段階を経る発達モデルがあります(グラフ)。小児期はピラミッド的、成人期はフラット的、そして老年期はファミリー的と言えそうです。リーダーシップがリーダーからメンバーへの影響力であるのに対して、フォロワーシップはフォロワー(メンバー)からリーダーへの影響力であると言えます。老年期のフォロワーシップの高まりは、一見チームワークが高まるように思われがちですが、実際は、メンバーのそれぞれのフォロワーシップがぶつかり合い、チームとしては収集がつかなくなり、チームワークを低めます。つまり、たとえその時にどんなにチームワークがうまくいっているように思えても、やがてチームの老い(老年期)が訪れることを予測し、チームを定期的に一新していくこと(変革のタイミング)が必要です。例えば、リーダーもメンバーも、3年から5年でチーム(職場)を順番に変えることです。先ほどの例の不仲な2人への限界設定は、構造化や客観化をしても改善が見られなければ、その時こそ2人が職場を移動する変革のタイミングであるということです。

「ひとつなぎの秘宝(ワンピース)」とは?

ワンピースは、かつての海賊王ゴールド・ロジャーが遺した「ひとつなぎの秘宝(ワンピース)」を探し求める冒険の旅物語です。最後にルフィたちが手に入れるその秘宝とは、冒険の先々で出会った仲間たちとの「つながり」でもあるような気がしてきます。

また、ワンピースのストーリーでは、海賊王ゴールド・ロジャーは次の世代に夢を託していますし、子どもの時のルフィを救い左腕を失った赤髪のシャンクスはルフィに自分の麦わら帽子を託しています。つまり、その秘宝とは、描いた同じ未来(ビジョン)を託すことのできる次世代との「つながり」そのものでもあるような気がします。

私たちも人生という冒険の旅の主人公です。人生の大きな部分を占める職場においても、このつながりを意識してこそ良い仕事ができます。ルフィから学ぶことは、より良いチームワークのためには、現在の自分の属する職場のあり方を見つめ直し、3つのチームモデルのどの要素を重視すればよいかを見極めていくことではないでしょうか。

参考文献

1)山口裕幸:チームワークの心理学、サイエンス社、2008年

2)釘原直樹:グループ・ダイナミックス、有斐閣、2011年

3)北村英哉・大坪康介:進化と感情から解き明かす社会心理学、有斐閣アルマ、2012

4)安田雪:ルフィの仲間力、アスコム、2011年

5)安田雪:ルフィと白ひげ、アスコム、2012年

6)富田英太、藤岡良亮:「ワンピース」はなぜ人の心をつかむのか、ベストブック、2011年

ページトップへ

ページトップへ