【5ページ目】2019年3月号 映画「八日目の蝉」-なぜ人を好きになれないの? 毒親だったから!? どうすれば良いの?【好きの心理】

なぜ好きという気持ちは「ある」の?

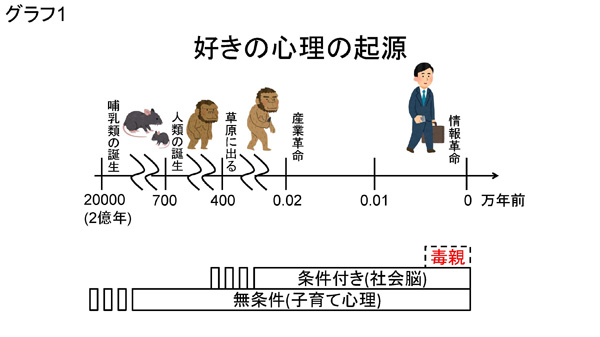

これまで、人を好きになれない心理となれる心理の特徴とその原因である親の心理を掘り下げてきました。それでは、そもそもなぜ好きという気持ちは「ある」のでしょうか? その心理を2種類に分けて、進化心理学的に考えてみましょう。

①子育てしたい ―無条件に好き

①子育てしたい ―無条件に好き

哺乳類が約2億年前に誕生してから、その母親は子どもを哺乳する、つまり乳を与えて育てるというメカニズムを進化させました。これは、自分の栄養を与えるという自己犠牲の上に成り立っています。飽食の現代では想像しにくいですが、常に飢餓と隣り合わせの原始の時代、それでも母親は命がけで自分の栄養を子どもに分け与えて、子孫を残してきました。人類が約700万年前に誕生してから、母親と父親と子どもたちがいっしょに暮らす家族をつくり、父親も猛獣などの天敵や自然環境から命がけで子どもを守りました。そうする種がより生き残りました。

1つ目は、子育てしたいという心理です。これは、自己犠牲や命がけという点で、本来、無条件です。そして、原始的である点で、食欲や性欲などの身体的な欲求と並ぶ精神的な欲求、エゴイズムの1つとも言えます。この心理は、これまで「母性」と呼ばれていました。ただし、「母性」という言葉は、母親や女性に限定的なニュアンスが伴います。実際には、この心理は、母親だけでなく、父親や祖父母をはじめ、血のつながっていない養父母を含めた養育者全般にもあります。よって、これは、子育て心理と言い換えることができるでしょう。

ただし、食欲や性欲が旺盛な人もそうじゃない人もいるのと同じように、子育て心理も程度の違いがあります。希和子は、この心理が旺盛であったために、誘拐してまで恵里菜を無条件に愛そうとしました。犯罪行為である点では決して許されないのに、同時に、私たちはその行為に心打たれるのは、希和子の愛が無条件だからでしょう。子育て心理は、理屈では割り切れない要素があります。また、この心理は、情の深さや献身さにもつながっているという点で、希和子が恵里菜の父親との不倫関係を解消できなかった原因にもなった言えるでしょう。

一方、恵津子は、子育て心理が旺盛ではなかったことが分かります。なぜでしょうか? その心理の程度の違いは、3つの要因が考えられます。1つ目の要因は、子育て期間です。この心理は、生まれてから子育てをすること自体を通して高まるものです。また、子どもから愛情を求められることを通して高まるものです。恵津子は、その大事な期間を恵里菜が4歳になるまで奪われていました。

2つ目の要因は、世代間連鎖です。まさに恵里菜は、恵津子と同じように、この心理が危うくなっていました。恵里菜は、希和子との記憶を思い出していなければ、生まれてくる子に対して、恵津子と同じような仕打ちをしていたでしょう。同じように、恵津子の母親は、恵津子ほどではないにしても、子育て心理が旺盛ではなかった可能性も考えられます。3つ目の要因は、もともとの気質です。最近の研究では、子育て心理の程度の違いの要因として、遺伝子の配列の違いが報告されています。ちょうど食欲や性欲の程度の違いも、遺伝的な違いがあるのと同じです。子育て心理は、遺伝的にも文化的にも受け継がれていると言えます。

②つながりたい ―条件付きで好き

人類が約300~400万年前に草原(サバンナ)に出てから、家族は、よりいっそう猛獣に狙われたり、食料が獲れないという自然の脅威に直面しました。そのため、血縁によってつながった村(社会)をつくり、助け合いました(社会脳)。そして、そうする種がより生き残りました。

2つ目は、つながりたいという心理です。これは、助け合いにならなければつながらないという点で、条件付きです。家族以外の人間関係においては、無条件に好きにはなれないです。例えば、職場や学校の人間関係においては、お互いに協力するからこそ、つながっています。友人関係や夫婦などのパートナーシップにおいても、お互いに協力したりいっしょにいて心地良いからこそ、つながっています。恵津子は、自分が満足しなければ、恵里菜を好きになれない点で、条件付きだったということです。

2つ目は、つながりたいという心理です。これは、助け合いにならなければつながらないという点で、条件付きです。家族以外の人間関係においては、無条件に好きにはなれないです。例えば、職場や学校の人間関係においては、お互いに協力するからこそ、つながっています。友人関係や夫婦などのパートナーシップにおいても、お互いに協力したりいっしょにいて心地良いからこそ、つながっています。恵津子は、自分が満足しなければ、恵里菜を好きになれない点で、条件付きだったということです。

18世紀の産業革命以前の封建社会では、誘拐という特殊な事情がなくても、恵津子のような条件付きの愛情は、特にめずらしくなかったと考えられます。その理由は、産業革命以前は、個人よりも社会に重きが置かれていました。貧困の状況では、「間引き」「口減らし」「子捨て」さえもありました。恵津子のように、恐怖心、罪悪感、同情を植え付けて、子どもを従わせることは、むしろ社会にとっては好都合でした。

しかし、約200年前の産業革命により、個人主義が広がりました。さらに、1990年以降の情報革命により、個人主義が強まったことで、社会よりも個人に重きが置かれるようになりました。そして、昨今、条件付きの愛情を注ぐ恵津子のような親は、毒親と呼ばれるようになりました。子どもを毒する、つまり害を及ぼす親という意味です。彼らは、子どもが幸せになることよりも、自分が幸せになることを第一にします。例えば、子どもはペットのような自分の所有物であるという感覚を持っています。まるで親友であるかのように子どもに愚痴を垂れ流します。

恵津子の場合は誘拐犯の悪口でした。実際によくあるのが、母親が父親や姑の悪口を子どもに吹き込みます。逆に、子どもが自分の考えに従ってくれないと不安になります。子どもを従わせるために、「親不孝者」「恩知らず」「親への態度が悪い」という言い回しを親自らが多用します。これは、親子関係の問題を、本質(内容)ではなく、見かけ(形式)ですり替えています。

ページトップへ

ページトップへ