【2ページ目】2021年11月号 映画「そして父になる」【続編・その2】子育ては厳しく? それとも自由に? その正解は?【科学的根拠に基づく教育(EBE)】

子育ての正解とは?

放任的な家庭環境のリスクは、認知能力が高まらない、嗜好品にハマりやすい、素行が悪くなることが分かりました。つまり、厳格すぎるだけでなく、放任的すぎても、子育てとしては正解にはならないことが分かります。それでは、これを踏まえて、子育ての正解とは何でしょうか?

それは、厳しすぎず、自由すぎず、ほどほどに子育てをすることです。そうすることで、非認知能力をまず育んだ上で、認知能力を自ら高めることを促すことができます。これは、自律的な子育てです。発達心理学的にも、これは従来から「グッド・イナッフ・マザー(ほど良い母親)」と呼ばれてきました。

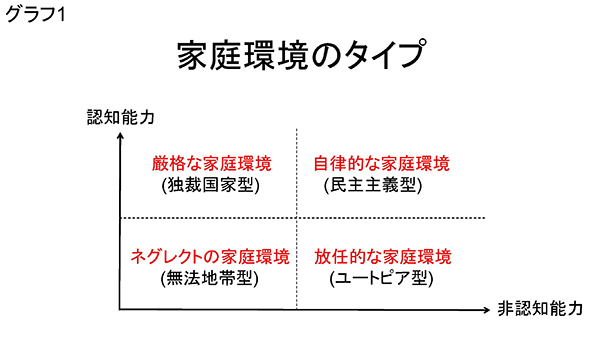

家庭環境を国家システムに例えると、野々宮家のように認知能力に偏っている(非認知能力を軽視する)厳格な家庭環境は、独裁国家型と呼ばれます。斎木家のように非認知能力に偏っている(認知能力を軽視する)放任的な家庭環境は、ユートピア型と呼ばれます。

ちなみに、続編・その1のヘックマンの研究でご紹介した貧困層のようにネグレクト(認知能力も非認知能力も軽視する)の子育ては無法地帯型と呼ばれます。そして、子育ての正解である、ほどほど(認知能力も非認知能力も軽視しない)の自律的な家庭環境は、民主国家型と呼ばれます。

なお、それぞれの家庭環境のタイプの違いによる心理発達の詳細については、以下をご覧ください。

なんでそれが子育ての正解なの?

子育ての正解とは、厳しすぎず、自由すぎず、ほどほどに子育てをすることであることが分かりました。ここから、再び行動遺伝学的に、その根拠を2つあげてみましょう。

①実は非認知能力には家庭環境の影響がほぼない

非認知能力についての行動遺伝学的な研究は現時点で見当たらず、家庭環境の影響度は不明です。そこで、これに近い心理的・行動的形質とされる性格(パーソナリティ)と自尊心(自尊感情)に置き換えて考えます。これまで、これらは家庭環境の影響が考えられてきました。例えば、親が習いごとをがんばらせればがんばる子どもになる(自発性)、我慢させれば我慢強い子どもになる(セルフコントロール)という考え方です。また、3歳までは母親が子育てに専念しなければ、成長(共感性)に悪影響を及ぼすという考え方もあります。いわゆる「3歳児神話」です。しかし、行動遺伝学の研究結果において、まったくそうではないことが判明しています。

1つ目の根拠は、性格や自尊心と同じように考えれば、実は非認知能力は家庭環境の影響がほぼないことです。確かに、先ほど触れたように、口癖、しぐさ(癖)、嗜好(生活習慣)、素行などのもろもろの行動パターン(嗜癖傾向)には違いがみられます。しかし、実際は、どの性格の特性(ビッグ・ファイブなど)においても、遺伝、家庭環境、家庭外環境の影響度は、概ね50%:0%:50%であることが分かっています。また、自尊心(自尊感情)においても、遺伝、家庭環境、家庭外環境の影響度は、約30%:0%:70%であることが分かっています。つまり、性格や自尊心に影響があるのは、家庭環境ではなく、遺伝と家庭外環境です。子どもに習いごとをがんばらせたり、我慢を強いたり、母親が子育てに専念するなど、親が一般家庭よりも特別に何か取り組んだからと言って、一時的な変化はあっても、最終的に大人になった時の性格が変わることはほぼないということです。

ただし、ここで誤解がないようにしたいのは、家庭環境の影響がほぼないというのは、厳密には家庭環境の「違い」に影響がない、つまりどの子どもも一般家庭のどの親に育てられても、その子どもが大人になった時の性格はほぼ変わらないという意味です。子育てをしなくてもいいという意味ではありません。また、親子関係が一貫しなくてもいいという意味でもありません。

子育てをちゃんとしないのは、その1でもご説明しました、ネグレクトと教育虐待などです。これらのように、一般家庭の通常のレベルではなく、虐待のレベルの子育てにおいては、共有環境の影響が現れます。実際に、虐待を子どもへの暴力行為(反社会的行動)ととらえれば、先ほど素行が悪くなるリスクでご説明した通り、その家庭環境の影響度は20%程度であることが推測できます。つまり、虐待された子どもは親になって虐待をしてしまうリスクがあるということです。これは、以前から発達心理学で指摘されてきた「虐待の世代間連鎖」を裏付けます。虐待も、反社会的行動と同じく、嗜癖の要素があると言えるでしょう。

②実は認知能力には家庭環境の影響がなくなっていく

認知能力は、知能指数(IQ)や学力で代表されます。そして、これらは家庭環境の影響が考えられてきました。その1でもご説明しましたが、確かに、早期英才教育によって、知能検査の類似問題を解くトレーニングをしたり、先取り学習をすれば、知能指数や学力は高まります。しかし、行動遺伝学の研究結果において、それは時間経過によって極めて限定的になることが判明しています。

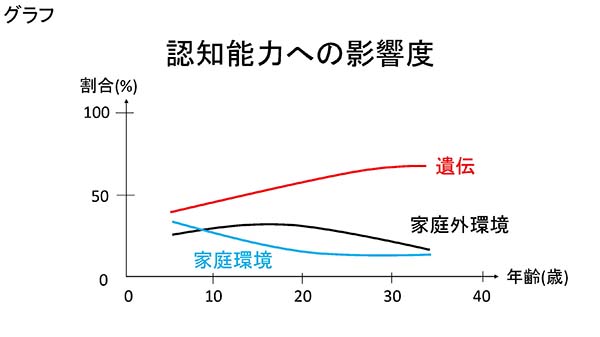

2つ目の根拠は、実は認知能力(知能)は家庭環境の影響がなくなっていくことです。先ほどにも触れたように、知能指数(IQ)において、遺伝、家庭環境、家庭外環境の影響度は、概ね50%:30%:20%であることが分かっています。さらに、児童期、青年期、成人初期の各年齢でそれぞれ分けてみると、児童期は40%:35%:25%、青年期は50%:20%:30%、成人初期は60%:20%:20%となります。つまり、年齢が上がっていくにつれて、遺伝の影響は40%→50%→60%とどんどん増えていく一方、家庭環境の影響は35%→20%→20%と減ってしまうということです。ちなみに、家庭外環境の影響は25%→30%→20%と大きな変化はありません。

一見、年齢が上がると、環境の影響が積み重なり、遺伝の影響が減っていくふうに考えがちです。しかし、研究の結果は逆でした。その理由として、2つの可能性が考えられています。1つ目の理由は、児童期までであれば、家庭で親から無理やり勉強(認知能力のトレーニング)をさせられることで、認知能力が一時的に高まるからです。そして、その1でもご説明しましたが、認知能力は本人がやり続けたいと思わなければ、そのまま身に付くものではない(嗜癖ではない)からです。2つ目の理由は、成人期までにはそしてそれ以降には、学校などの家庭外環境において様々な学習の刺激にさらされることで、まだ発現していなかった遺伝的な素質がようやくあぶり出され、遅れて引き出されるからです。

実際に、先ほどご説明した子どもの読書行動への家庭環境の影響について、家庭に置かれている本の多さは関係があった一方で、親の読み聞かせの頻度については無関係であったことが分かっています。

ページトップへ

ページトップへ