【2ページ目】2025年11月号 映画「エクソシスト」【その2】だから憑依は「ある」んだ!-進化精神医学から迫る憑依トランス症の起源

③なりきる心理―被暗示性

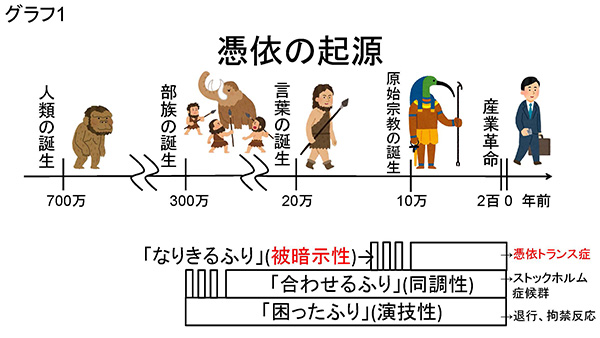

約20万年前に、現在の人類(ホモサピエンス)が誕生してから、言葉を話すようになりました。そして、10万年前に、抽象的思考(概念化)ができるようになりました。この時、ようやく神の存在や死後の世界を想像できるようになったでしょう。そして、そのような超越的な存在を説明する人が必要になったでしょう。そんななか、神の声が聞こえる人は崇められたでしょう。これは、統合失調症の起源であると考えられます。この詳細については、以下の記事をご覧ください。

統合失調症の人によって原始宗教が誕生したわけですが、統合失調症ほど継続して神の声を聞くことはできなくても、宗教儀式によって一時的にでも神の声を聞いたり、神や死者の霊になりきることができれば、その人も尊ばれたでしょう。しかし同時に、周りの人たちの思い入れや思い込みの影響で、悪魔にもなりきってしまったでしょう。

3つ目は、周りが暗示したものになりきる心理、被暗示性です。これは、先ほどの「困ったふり」「合わせるふり」で生き延びるのと同じように、「なりきるふり」で生き延びることです。そして、これが憑依の起源と考えられます。

その後、しばらくは、統合失調症と同じく、憑依はシャーマンや霊媒師という宗教的職能者として社会に溶け込んでいたでしょう。一方で、悪魔になってしまう憑依については、まさにこの映画のようなエクソシスト(祈祷師)たちが、悪霊は退散しろという暗示を再びかけて憑依を解くなどして活躍したでしょう。

しかし、約200年前の産業革命以降、人格は1つであり変わらないという合理主義や個人主義の価値観が広がり、憑依は非科学的とされ、病気として認識(病理化)されるようになったのでした。なお、現在の精神医学の診断基準(ICD-11)において、「文化、宗教的な体験として受容されるトランス状態には、これらの診断を下すべきではない」「集団的文化や宗教の一部として受容されず、個人や社会にとって著しい苦痛や不利益を生じるときに診断の対象となる」と明記されており、現在でもトラブルを起こさなければ、病気認定しないという配慮がなされています。

ちなみに、祈祷などの宗教的な影響(暗示)によって、憑依を含め、神の声を聴く(幻聴)、罰当たりを確信する(被害妄想)などの症状がある場合は、従来から祈祷性精神病と呼ばれていました(*1)。また、そのような症状がある人の影響(暗示)によって、近しい人が同じ幻聴や被害妄想などの症状が出てくる場合は、従来から感応精神病と呼ばれていました(*2)。これらは、「なりきるふり」という解離のメカニズムから説明することができます。

憑依とは?

「困ったふり」(演技性)、「合わせるふり」(同調性)、そして「なりきるふり」(被暗示性)という憑依の心理の進化を俯瞰すると、憑依とは神や死者の霊、時に悪魔になりきることで、周りの人々に超越的な存在を実感させて、まとまって助け合う気持ちを促したでしょう。

預言者としてリーダーを担っていた統合失調症ほどではないにしても、憑依は、宗教的職能者の1人としてサブリーダー的な役割があったのではないでしょうか? そして、統合失調症と並んで、憑依は、人類が助け合って生き残るための、壮大なフィクションを演出する機能であったと言えるのではないでしょうか?

参考文献

*1 祈祷性精神病 憑依研究の成立と展開、p7:大宮司信、日本評論社、2022

*2 ICD-10 精神および行動の障害、p114:医学書院、2003

ページトップへ

ページトップへ