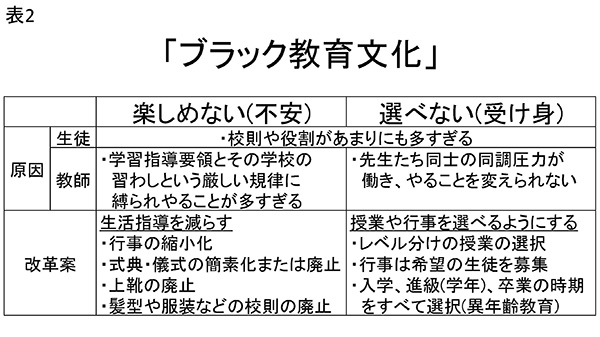

【2ページ目】2025年3月号 ドキュメンタリー映画「小学校~それは小さな社会~」【その3】だから子どもの自己肯定感も自殺率も世界最悪なんだ!じゃあどうすればいいの?―「ブラック教育文化」

じゃあどうすればいいの?

今後、「ブラック教育文化」で硬直化した学校は、不登校でますます生徒は減り続け、メンタルダウンや就職敬遠でますます教師も減り続けるでしょう。もはや、学級崩壊ならぬ「学校崩壊」です。それでは、この「ブラック教育文化」をホワイトにしていくために、どうすればいいのでしょうか?

最後に、抜本的な改革案を、大きく2つ挙げてみましょう。

①生活指導を減らす

1つ目は、生活指導を減らすことです。生活指導は、従来から生徒を管理するという裏の目的があったこともあり、令和の時代には明らかにやりすぎています。生徒だけでなく、先生にとっても負担であり、その多くが合理的な理由のないものであることをすでにご説明しました。けっきょく、それでも生徒たちに何とかやらせるために、先生たちは同調圧力、モラルハラスメント、スケープゴートという不適切な手段を使わざるをえませんでした。ただ、よくよく考えると、そうでもしなければできないことは、もはや最初からしない方がいいです。

例えば、給食当番や掃除当番などエッセンシャルな役割や、生徒たちが喜ぶ修学旅行などの行事は残します。一方で、運動会や音楽会などの行事を縮小化し、入学式、卒業式、始業式、終業式などの儀式を簡素化または廃止します。そもそも、世界的に見て、このような儀式を仰々しくやっている国は他にありません。何度も座ったり立ったりして礼をさせられるのは、信仰心(同調圧力)を高めることを目的とした宗教儀式と同じです。だからこそ、それを明らかにしたこの映画が海外から興味深く見られるのです。

すでに、コロナ禍をきっかけに、行事は簡素化されましたが、もとに戻っている学校もあるようです。東京の一部の地域では、スペースの確保を理由に、上靴が廃止されました。いかにも学校らしい理由付けですが、特に理由付けをしなくても上靴は廃止するべきです。よほど山奥の学校で、土足で土や泥を校舎に運んでしまうという問題があれば別ですが、現在日本のほとんどの通学路は舗装されており、上靴を履き替える合理的な理由はなくなっています。そうすることで、同じ靴を履くという同調の心理や、靴をきれいに揃えるかどうかの同調圧力を根本からなくすことができます。

また、髪型や服装などを制限する校則は廃止します。このような校則は、昭和に同調圧力を高めるために利用されていたのですが、令和では、明らかな人権侵害です。世界でこんなことをしている国は、どこかの独裁国家ぐらいです。不適切であることを私たちが発信し続ける必要もあります。すでに、そう発信し続けるNPO団体もあります。理想的には、企業に社員が相談できるハラスメントの窓口があるのと同じように、学校に生徒や教師が相談できる人権擁護の窓口が設置されるべきでしょう。つまり、生徒や教師を監視する学校を今度は社会が監視する必要があります。

②授業や行事を選べるようにする

2つ目は、自分のレベルに合ったレベル分けの授業ややりたい行事を選べるようにすることです。逆に言えば、自分のレベルに合わない授業ややりたくない行事には参加しなくていいということです。

2つ目は、自分のレベルに合ったレベル分けの授業ややりたい行事を選べるようにすることです。逆に言えば、自分のレベルに合わない授業ややりたくない行事には参加しなくていいということです。

まず、授業について、その1でもご説明しましたが、画一的な一斉授業のために、できる生徒は先に進めず、できない生徒は置いていかれていました。しかし、現在、学力の地域差が改善され、もはや「教育の平等」を図ることは一定の役目を終えました。今こそ、「教育の公平」にシフトチェンジする時です。

例えば、学習指導要領の達成目標を緩和させ、1人1人の生徒のレベルにあった授業を保護者と相談しながら選んでもらうことです。委員会活動やクラブ活動と同じです。すでに算数はレベル分けが行われている学校が多いです。次はやはり英語です。英語は、語学力だけに個人差(遺伝の違い)や家庭環境の違いの影響が大きく反映されるために、画一的に授業が進められないことから、すでに授業時間数を増やすことへの慎重論が出てしまっています。しかし逆に言えば、だからこそレベル分けが必要なのです。学習塾や習いごとでは当たり前のやり方です。むしろ、これらの教育ビジネスが日本で特に盛んになってしまっているのは、それだけ学校の教育が機能していない証であると言えます。レベル分けをして、学校がもっと機能的になれば、必然的に学習塾に行く必要がなくなるので、これまで家計を圧迫していた教育費を減らせるでしょう。

次に、行事についてですが、 運動会、音楽会などで事前に練習をする取り組みをしたいのなら、希望の生徒をまず募ることです。これは、修学旅行についても言えます。強制参加とせず、参加しない権利を尊重することです。

さらに、同年齢同学年の縛りを緩和させ、小学校に入学させる年齢を6歳±1歳として幅を持たせること(異年齢教育)です。その後に、生徒のレベルに合わせて、レベル分けの授業を受けることで、早く進級する場合もあればなかなか進級しない場合も出てきます。さらに、小学校を早く卒業する生徒と遅れて卒業する生徒が出てきます。つまり、入学、進級(学年)、卒業の時期をすべて選ぶようにするのです。これは「教育の公平」のために必要なことです。もちろん、保護者と相談しながら、あえて早く進級しないという選択をすることも可能です。重要なことは、学ぶ内容やスピードを学校から押し付けられるのではなく、生徒が自分で納得して選ぶことです。こうして、進学・進級が流動的になり、生徒の年齢と学年・学級が固定化されないため、同調圧力が弱まり、必然的に入学式や卒業式など様々な儀式が簡素化されるでしょう。

なお、教育の平等と公平の詳細については、以下の記事のページの後半をご覧ください。

ページトップへ

ページトップへ