【2ページ目】2025年4月号 海外番組「セサミストリート」【続編・その2】じゃあなんでコミュニケーションの障害とこだわりはセットなの?―共感

だから男の子よりも女の子の方が言語や心の理論の発達が早いんだ

定型発達において、言葉を話し始める時期は1歳ですが、男の子よりも女の子の方が1、2か月早いです。また、相手の考えを推し量ること(心の理論)ができるようになる時期は4歳とされていますが、実は女の子は1歳早く3歳です。この性差も、先ほどの仮説から説明することができます。

定型発達において、言葉を話し始める時期は1歳ですが、男の子よりも女の子の方が1、2か月早いです。また、相手の考えを推し量ること(心の理論)ができるようになる時期は4歳とされていますが、実は女の子は1歳早く3歳です。この性差も、先ほどの仮説から説明することができます。

まず、自閉症は重度になればなるほどコミュニケーションをしようとしないことから言葉の遅れが出てきます。このことから、定型発達の男性を基準にすると、超男性脳の自閉症とは逆の方向にある定型発達の女性は、よりコミュニケーションをしようとするので言葉が早く出てきて、より相手の気持ちを推し量ろうとすると説明することができます。だからこそ、男の子よりも女の子の方が言語や心の理論の発達が早くなるわけです。

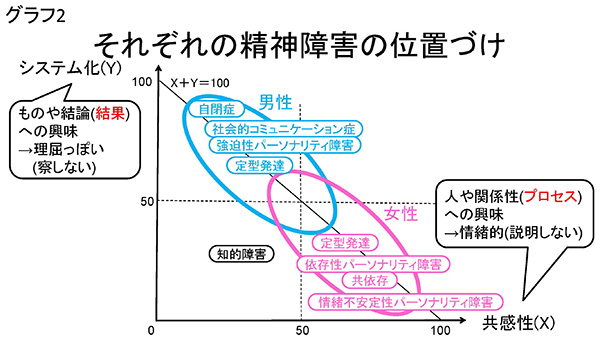

さらに考えれば、逆に共感性90とシステム化10でもう一方の右下の端っこにある、自閉症とは真逆の病態は何でしょうか?

それは、情緒不安定性パーソナリティ障害(境界性パーソナリティー障害)という診断でよく見かけます。この障害の80%は女性であり、圧倒的に女性が多いという性差の点でも、この位置づけは整合性があります。そして、これは、超女性脳と呼ばれています(*2)。なお、この障害の詳細については、以下の記事をご覧ください。

また、社会的コミュニケーション症や強迫性パーソナリティ障害とは対照的に、共感性70とシステム化30でやや右下の位置にある病態は、依存性パーソナリティ障害や共依存という診断でよく見かけます。社会的コミュニケーション症と強迫性パーソナリティ障害は女性よりも男性がかなり多いのに対して、依存性パーソナリティ障害と共依存は逆に男性よりも女性がかなり多いという性差の点でも、やはりこれらの位置づけは整合性があります。

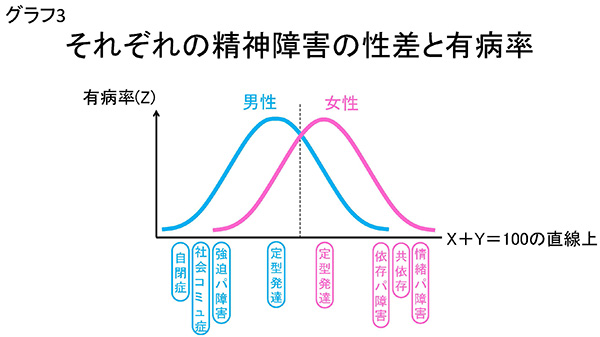

さらに、X + Y = 100の直線上において、それぞれの有病率をZ軸として、別にグラフ化すると、グラフ3のように男性と女性のそれぞれの正規分布で模式的に表すことができます。定型発達は当然ながら最も多いです。そして、システム化または共感性が高ければ高いほど、つまり超男性脳または超女性脳が極端であればあるほど、性差の偏りが出てきて、有病率が低くなっていくことを説明することができます。

なお、共依存は、精神医学の正式な診断名ではないですが、臨床的にはよく見かけます。この詳細については、以下の記事をご覧ください。

また、それぞれのパーソナリティ障害の基盤となるそれぞれのパーソナリティ特性の詳細については、以下の記事をご覧ください。

ページトップへ

ページトップへ