【3ページ目】2025年4月号 海外番組「セサミストリート」【続編・その2】じゃあなんでコミュニケーションの障害とこだわりはセットなの?―共感

だからいったん話していた言葉を途中から話さなくなるタイプがあるんだ

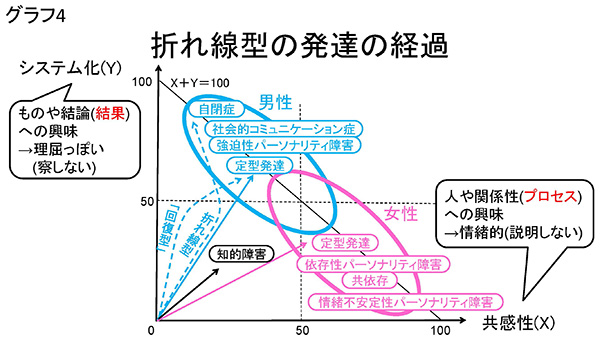

自閉症の20~25%で、1歳半から2歳頃に「ママ」「バイバイ」などいったん覚えた言葉を話さなくなり、コミュニケーションをしようとしなくなって自閉症と診断されるタイプがあります。これは、折れ線型経過と呼ばれています。知的障害のように、ただ発達の遅れがあるわけではないのです。いったん獲得した言語能力が失われてしまうので、一見奇妙に思われるのですが、この現象も先ほどの仮説から説明することができます。

自閉症の20~25%で、1歳半から2歳頃に「ママ」「バイバイ」などいったん覚えた言葉を話さなくなり、コミュニケーションをしようとしなくなって自閉症と診断されるタイプがあります。これは、折れ線型経過と呼ばれています。知的障害のように、ただ発達の遅れがあるわけではないのです。いったん獲得した言語能力が失われてしまうので、一見奇妙に思われるのですが、この現象も先ほどの仮説から説明することができます。

それは、共感性とシステム化がトレードオフの関係にあることから、発達の過程で両者の脳領域(ニューラルネットワーク)の奪い合いが起きており、そのせめぎ合いのさなか、システム化が途中から勢いを増して共感性の「領土」を奪ってしまったと説明することができます。

男性ホルモン(テストステロン)の放出が高まるのは、胎児期(8~24週目)、乳児期(生後5か月)、そして思春期の3つの時期です。乳児期の放出は、言葉を発する1歳前なので、その放出が多すぎてシステム化が高まり共感性が低くなるにしても、ただ愛着行動や言葉の発達が遅れているように見えるだけです。しかし、この放出が1歳を過ぎて遅れた場合、いったん言葉を話していたのに、その言葉を失ってしまうように見えてしまうのです。この現象の経過は、以下のグラフ4のように表すことができます。

男女とも定型発達は真っすぐ伸びています。知的障害は、定型発達の数値には届きませんが、基本的に真っすぐです。一方の折れ線型は、途中までは定型発達と同じなのですが、その後にシステム化が90まで伸びきっていく分、その代償として共感性が20から10に落ちてしまいます。

同じように考えれば、当然逆パターンもあります。当初、愛着行動や言葉の発達の遅れが見られて自閉症と診断されていたのに、その後に男性ホルモンの放出が下がったことで、システム化の発達が鈍くなる一方、共感性が伸びていき、最終的には定型発達と同じになるタイプです。

実際の臨床では少なからず見られます。この記事では、これを「回復型」(グラフ4を参照)と名付けます。ただし、この現象は、折れ線型と違って臨床的にはほとんど注目されていません。その理由は、日常生活で困らなくなり、専門医療や療育の相談に来なくなるため、把握されにくいからです。

それでは、そもそもなぜ男性はシステム化が高く、女性は共感性が高いのでしょうか?

>>【続編・その3】だから男性はこだわり女性は共感するんだ!だから人差し指の長さが違うんだ!―自閉症と情緒不安定性パーソナリティ障害の起源

参考文献

*1 ザ・パターン・シーカーp.84、p.88:サイモン・バロン・コーエン、化学同人、2022

*2 愛着崩壊p.139:岡田尊司、角川選書、2012

ページトップへ

ページトップへ