【1ページ目】2025年6月号 映画「シンシン」【その2】演じることの危うさは? じゃあどう演じる?-サイコドラマ

********

********

・演技性パーソナリティ症

・自我障害

・ストックホルム症候群

・ダブル

・ロールリバーサル

・エンプティチェア

********

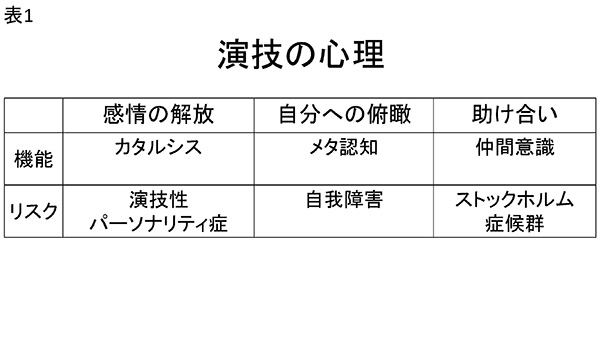

前回(その1)、演技の機能とは、感情を説き放つカタルシス、自分を俯瞰するメタ認知、助け合おうとする仲間意識であることが分かりました。

それでは、逆に、演じることの危うさはないでしょうか? じゃあ、どう演じましょうか?

今回は、引き続き、映画「シンシン」を通し、演技のリスクを掘り下げます。それを踏まえて、演技の技法を、サイコドラマという心理療法を通してご紹介しましょう。

演じることの危うさは?-演技のリスク

演劇グループに入る前のマクリンが他の収監者をいびっているシーン。彼は、「おまえがブツをなくしたせいで損したぞ」などと言いがかりをつけて、被害者を演じていました。ギャングの常とう手段です。彼は、虚勢(これもけっきょく演技)をはじめ、このような小芝居を繰り返すことで、実は迫真(?)の演技力を自然と培ってきたのでした。

演劇グループに入る前のマクリンが他の収監者をいびっているシーン。彼は、「おまえがブツをなくしたせいで損したぞ」などと言いがかりをつけて、被害者を演じていました。ギャングの常とう手段です。彼は、虚勢(これもけっきょく演技)をはじめ、このような小芝居を繰り返すことで、実は迫真(?)の演技力を自然と培ってきたのでした。

また、ディヴァインGが仮釈放委員会に臨むシーン。委員長の女性から「あなたはずいぶんと演劇の更生プログラムに入れ込んでいますね」と聞かれ、彼はその必要性や効果を真摯に説明します。しかし、彼女から「これも演技なのでは?」と問われ、逆に誤解されてしまうのです。

このように、演技のリスクとは、だましに悪用してしまうことです。そしてこれは、同時にだましていると疑われてしまうことでもあります。さらに、このように意識的に行われる場合だけでなく、さらに無意識に起こる病的な場合もあります。ここから、その演技のリスクを大きく3つ挙げてみましょう。

①演技がかる―演技性パーソナリティ

1つ目のリスクは、演技がかることです。これは、もっと自分を見てほしいと無意識に注意を引こうとして、普段から大げさでわざとらしくなってしまうことです。ある意味、感情を解き放ちすぎています。その分、発言に中身がなく、薄っぺらくなります。臨床心理学では、演技性パーソナリティ症と呼ばれています。

この詳細については、以下の記事をご覧ください。

②役に飲まれる―自我障害

2つ目は、自分の役に飲まれることです。これは、役に入り込むあまりに役が抜けなくなり、日常生活でもその役の振る舞い(憑依)をしてしまうことです。ある意味、もう一人の自分(役柄)の視点に圧倒されて、自分がなくなっています。臨床心理学では、自我障害と呼ばれています。

この詳細については、以下の記事をご覧ください。

③監督の言いなりになる―ストックホルム症候群

ディヴァインGたちは、収監施設のある一室という同じ空間で、いつもいっしょにいます。時には、まるで小学生の男子たちのように、じゃれ合って楽しそうにしているシーンもありました。その反面、その距離感のなさに危うさを感じます。もちろん、演出家(兼監督)のブレントは、とても実直な人柄で描かれていました。しかし、実際はそうではない場合があります。

3つ目は、監督の言いなりになることです。これは、演者は決まった稽古場で演技において監督の指示通りに動くわけですが、その関係性が演技以外の日常生活やプライベートまで無意識に広がってしまうことです。ある意味、仲間意識がいきすぎています。これは、演者が監督の要望にNOと言えずに、演劇がモラルハラスメントやセクシャルハラスメントの温床になる危うさがあります。臨床心理学では、ストックホルム症候群と呼ばれています。

この詳細については、以下の記事をご覧ください。

ページトップへ

ページトップへ