【3ページ目】2013年11月号 ドラマ「Mother」【前編】過剰適応

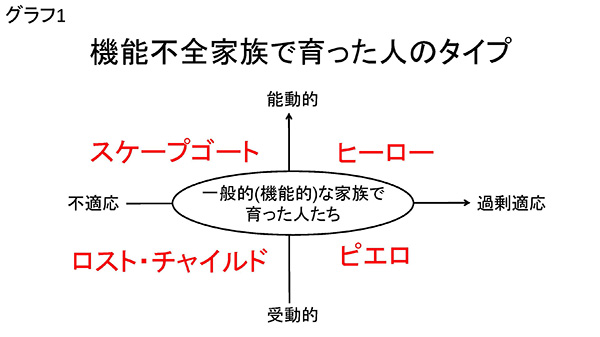

怜南が思春期を迎えたら?―機能不全家族で育った人―グラフ

実際に、子どもが怜南のような「良い子」になりやすいのは、虐待の他に、厳しすぎるしつけやスパルタ教育などの家庭環境です。親としては天塩にかけているつもりなのですが、子どもとしてはまるで物やペットのように支配されています。そこから、親の期待に応えていれば愛されるという心理が生まれます。これは、逆に言えば、自分の思いが親の期待に背いてしまえば愛されなくなるという恐怖に怯えるようになります(条件付きの愛情)。これでは、虐待と同じように、子どもに安心感や安全感が得られません。

さらには、父親の愛人問題や嫁姑問題などにより、複雑な家族の人間関係の中で育つ状況です(機能不全家族)。信頼したい親の悪口を吹き込まれることで、親を信じる方がいいのか、信じない方がいいのかというジレンマが起こりやすくなります(ダブルバインド)。これも、子どもに安心感や安全感が得られません。

それでは、そんな子が、例えば怜南が、このままの家庭環境で思春期を迎えたらどうなるでしょうか? かつて、このような機能不全家族で育った人は、「アダルトチルドレン」と呼ばれてきました。

一般的には、10歳以降の思春期になると、自分が自分であるというアイデンティティ(自己)が出来上がります。この時、自分で自分の行動を決めるようになり、親の言うことを聞かなくなります。これが一般的に言われる反抗期です。この時以降、一般的な家庭環境で育った子は、親とほどほどの心理的距離を取ります。そして、学校社会、地域社会、そして職場社会で、ほどほどの能動性とほどほどの適応性を発揮していきます。

しかし、もともと「良い子」の場合は、この能動性と適応性が両極端になり、以下の4つの特徴的なタイプになっていきます。

①ヒーロー

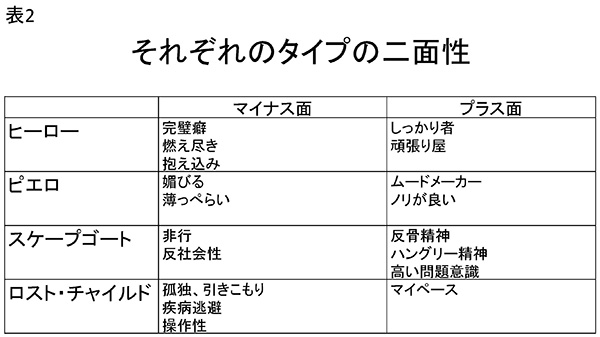

1つ目は、そのまま「良い子」でい続ける過剰適応的で能動的なタイプ、ヒーローです。物分りの良いしっかり者から、さらには親だけでなく誰の期待にも応えようとするがんばり屋になります。しかし、そこには、純粋にがんばりたいというポジティブな感情よりも、がんばらなければ誰にも受け入れてもらえなくなるという恐怖に怯えるネガティブな感情が支配しています。だから、完璧癖(強迫性パーソナリティ)を持ってしまい、助けを求めずに抱え込んでいきます。また、頼られることで安心感が得られることが高じて、依存されることに依存するようになりがちです(共依存)。さらには、極端な正義感に駆られて暴走する場合もあります。これがまさに最初の疑問「なんでがんばりすぎるの?」の答えです。そもそも怯えからがんばっているので、満たされることはなく、延々とがんばってしまい、燃え尽きてしまいやすくなります。

②ピエロ

2つ目は、「良い子」の見せかけ(演技性)の要素が全面に出るような過剰適応的で受動的なタイプ、ピエロです。親だけでなく、誰からも好かれようと、わざとドジをしたりボケたりして笑ってもらうのを待つピエロ、マスコット、ムードメーカーのような存在です。しかし、そこには、人を楽しくさせたいというポジティブな感情よりも、好かれなくなり誰にも相手にされなくなる恐怖に怯えるネガティブな感情が支配しています。だから、一見ノリは良いのですが、過剰に演じて、ノリが媚びになってしまい、疲れ切ってしまいます。また、表面的なので、中身がなく薄っぺらくなりがちです(演技性パーソナリティ)。

③スケープゴート

3つ目は、「良い子」でいることがばかばかしくなり、その反動で「悪い子」になるという不適応的で能動的なタイプ、スケープゴートです。「良い子」をやめたからと言って、「普通の子」のようにほどほどに反抗しません。今までの恨みつらみを込めて過激に反抗します。こうして、非行に走るリスクが高まっていきます(素行障害、反社会性パーソナリティ)。極端になってしまう理由は、自分だけが不遇な生い立ちで惨めな思いをしていることに気付き、不信感や不公平感を高めるからです。そして、自分が傷付くことや損をすることに敏感になってしまうからです。さらには、その怒りの矛先が社会に向いてしまうのです。これは、まるで家族のトラブルや葛藤を本人がスケープゴート(生贄)として結果的に背負ってしまています。

しかし、同時に、この心理は、反骨精神やハングリー精神、さらには現状に甘んじることがない高い問題意識として、新しい発想や価値観をもたらす強いエネルギー源にもなりえます。

④ロスト・チャイルド

最後は、「良い子」でいることをあきらめ、ひっそりと孤独になる不適応的で受動的なタイプ、ロスト・チャイルドです。「自分は大切にされていない」(自己否定)、「人を信じられない」(人間不信)の心理が根っこにあります。主人公の奈緒は、まさにこのタイプです。親だけでなく、誰からも愛されることをあきらめ、人となるべくかかわらず、ひっそりと暮らします(回避性パーソナリティ)。奈緒は渡り鳥の研究という自分の好きなことを見つけ、自立してマイペースに生きていました。

しかし、自立できていない場合は、引きこもりや病気に逃げ込むリスクが高まります(疾病逃避)。例えば、親のコントロールから逃れられず、唯一コントロールできるのが自分の体重であると思い込み、食事を極度に制限して拒食症(摂食障害)に陥ってしまう場合もあります。また、リストカットなどによって自分を痛み付け(自己破壊的行動)、周りを振り向かせようとします(操作性)。拒食もリストカットも、治ればもう周りが振り向いてくれないと思い込んでいるため、なかなか状況はよくなりません(回復恐怖)。さらに、特に女性は売春によって自分を安売りし(性的逸脱行動)、刹那的な生き方をしてしまいます。

ページトップへ

ページトップへ