【1ページ目】2025年5月号 記念日「多様な性にYESの日」【その3】逆になんで女性スポーツではNOなの?どうすればいいの?-競技の公平性

********

********

・西洋化

・病理化

・人権意識

・性別二元制

・テストステロン

・「逆ドーピング」

********

前回(その2)、同性愛が遺伝しないはずなのに遺伝している謎を、進化心理学の視点から検討しました。

現在、世の中では性の多様性を自然に受け入れる流れが加速しているわけですが、一方で、女性スポーツの世界では、そうではないようです。例えば、オリンピックの女性の種目に出場する選手が、元男性のトランスジェンダー女性の場合です。また、遺伝的には男性でありながら性分化疾患による性器の見た目から女性とされてきた人の場合です。なぜなのでしょうか?

今回(その3)も、5月17日の「多様な性にYESの日」に合わせて、「記念日セラピー」と称して、多様な性がNOであった歴史を踏まえて、この理由を掘り下げます。そこから、男性と女性のカテゴリーに代わる、新しいスポーツ競技の枠組みをご提案します。

なんで多様な性はNOだったの?

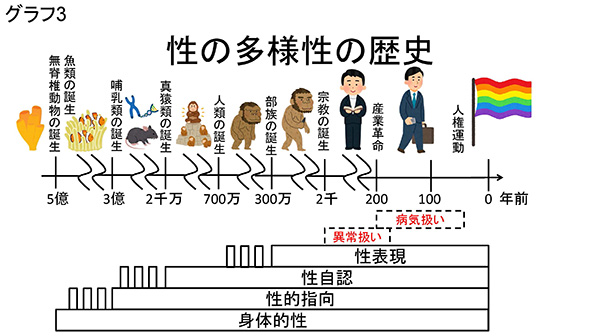

まず、性の多様性が人々にどう受け止められてきたかの歴史を、3つの時期に分けて、振り返ってみましょう。

まず、性の多様性が人々にどう受け止められてきたかの歴史を、3つの時期に分けて、振り返ってみましょう。

①原始の時代-社会に溶け込む

もともとアフリカや太平洋の島々では、同性愛行動が、男性の通過儀礼の1つになっていました。アフリカの一夫多妻制の社会では、同じ夫を持つ妻たちの同性愛行動がごく日常的に行われていました(*1)。また、日本を含むアジア太平洋地域では、トランスジェンダーは人々に神の祝福を授けるシャーマンとして畏敬されていました(*2)。

日本では、平安時代から、天皇、将軍、貴族、僧侶における、それぞれの同性愛関係についての記録が残っています。記録には残っていませんが、武士においても、主君と若い家来の間での同性愛はあったと考えられています。そして、江戸時代には、庶民の間での同性愛が浮世絵で描かれています。

このように、原始の時代からごく最近まで同性愛は社会に溶け込んで受け入れられていました。

②西洋化-異常扱い、病気扱い

ところが、紀元前1世紀以降、文明化が進んだヨーロッパや中東においては、当時に誕生したユダヤ教と、その後に派生したキリスト教やイスラム教によって、同性愛は「異常」として厳しく取り締まられるようになりました。その理由は、宗教はその教えによって人々の価値観を1つ(一様性)にして、社会秩序を維持する役割があったわけですが、同性愛という多様性はその価値観にそぐわなかったからです。そして、同性愛は、「異端」「魔女」などと呼ばれ、人々の結束力(同調性)を高めるための共通の敵(スケープゴート)として利用されるようになり、同性愛を死刑にする法律までもつくられました。

19世紀後半になると、同性愛は、精神障害として治療・保護の対象とされ、精神科病院に強制入院させられるようになりました。その理由は、当時の産業革命によって合理的な価値観が広がり、「普通」(マジョリティ)ではない状態には原因があり、「病」としてその治療をするべきであると考えられるようになったからです(病理化)。日本でも明治になって、このような西洋的な価値観が入り込んでいきました。

こうして、西洋化によって、同性愛は異常扱い、病気扱いされ、差別と偏見が文化的に刷り込まれるようになったのでした。

③現代-人権意識の高まり

20世紀後半から、アメリカを中心に、女性やアフリカ系アメリカ人などへの様々な人権意識が高まったことで、同性愛の人たちの人権運動も活発になりました。その社会的なムーブメントから、その1の冒頭でも触れたように、1990年に同性愛、両性愛という名称がWHO(世界保健機関)の国際疾病分類(ICD-10)から除外されたのでした。

その後、2018年の国際疾病分類(ICD-11)への改訂に伴い、トランスジェンダーは、「性同一性障害」から「性別不合」へと名称が変更され、さらに「精神および行動の障害」から「性の健康に関連する状態」(健康の章)へと分類が変更され、障害とはみなされなくなったのでした。なお、トランスジェンダーがこの「健康の章」に新しい名称で残された理由は、妊娠出産と同じように、ホルモン治療や性別適合手術などを引き続き保険適応にするためです。

また、その1でも紹介した異性の服を着るクロスドレッシングは、DSM(アメリカの診断基準)ではDSM-5で異性装障害として残っていますが、ICD(WHOの診断基準)ではICD-11への改訂に伴い削除されました。これは、クロスドレッシングを受け入れるようになった現代社会では、本人たちが苦痛を感じる状況がもはや想定できなくなったからです。この点で、次のDSMの改訂で「異性装障害」という名称も削除されることが予測されます。

こうして、現代では、人権意識の高まりによって再び性の多様性が受け入れられるようになってきたのです。

ページトップへ

ページトップへ