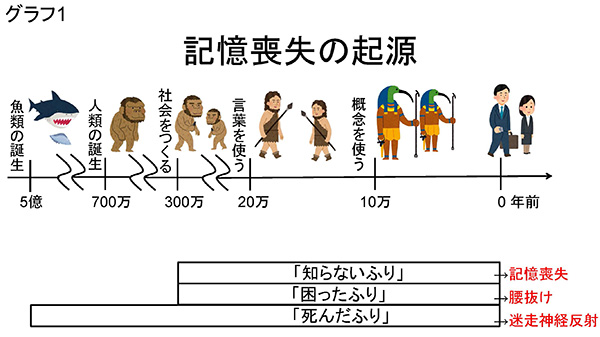

【2ページ目】2025年9月号 アメリカドラマ「24」シーズン1エピソード16【その2】なんで腰抜けや記憶喪失は「ある」の?-進化精神医学から迫る解離症の起源

③知らないふりで生き延びる―記憶喪失の起源

約300万年前以降、人類は社会脳の進化によって、家族や部族の絆に思い入れを持つようにも進化しました。そんななか、災害や部族間の争いで、自分の家族が死んだり殺された時、悲嘆にくれたり敵の部族を恨み続けるよりも、そのトラウマ体験をはじめ、家族の顔やそれまでの記憶をいっそ思い出せない方が、その後に引き取ってくれた新しい家族や敵の部族社会の中にスムーズに馴染んでいき、自分の子孫を残す確率を高めます。これは、新しい環境に適応するための生存戦略です。

3つ目は、知らないふりで生き延びることです。今回も、「ふり」という言い回しをあえて使っていますが、先ほどの「死んだふり」「困ったふり」と同じように、もちろん本人が意識してできることではなく、無意識です。

そもそも、人類が言葉を話すように進化したのは、たかだか約20万年前です。そして、過去、現在、未来などの時間軸を認識するなど概念的な思考ができるようになったのは、人類史ではごく最近の 約10万年以降です。つまり、情報化された現代社会と違って、原始の社会では、言葉さえなく、その日暮らしでその瞬間を生きているだけであり、どんな人生を送ってきたかという記憶(全生活史)はそれほど重要ではないため、記憶喪失になってもそれほど困らないでしょう。それどころか、むしろ記憶喪失になった方が新しい社会に溶け込めて好都合だったでしょう。

これを支持する事実が2つあります。1つは、思い出せない範囲です。先ほどもご紹介しましたが、トラウマ体験だけ思い出せない記憶喪失(選択的健忘)もあることです。まさにそのトラウマ体験だけを「知らないふり」して何ごともなかったように生き延びていけます。逆に、一般常識が思い出せなくなることはないことです。 まるで、それまでの人生を「知らないふり」して、何ごともなかったように新しい環境で生き延びていけます。どちらにしても、あまりにも都合が良く、単なる脳の障害では説明ができません。

もう1つは、記憶喪失になって放浪する病態(解離性遁走)があることです。トラウマ体験のあった場所から遠ざかろうとする無意識の回避の心理に加えて、放浪し続けることで、結果的に自分を受け入れてくれる新たな社会に巡り合う可能性が高まる点で、都合が良いです。これも、単なる脳の障害では説明ができません。

参考記事

なお、エピソード記憶と意味記憶は、同じ記憶機能として括られていますが、その心理発達の時期、進化の起源の時期はかなり違うことが考えられます。その詳細については、以下の記事をご覧ください。

>>★【エピソード記憶と意味記憶の進化の起源の時期の違い2】

参考文献

*1 DSM-5-TR、p330、p352:日本精神神経学会、医学書院、2023

*2 ポリヴェーガル理論入門、p23:ステファン・W・ポージェス、春秋社、2018

*3 心の解離構造、p192、p198:エリザペス・F・ハウエル、金剛出版、2020

*4 睡眠科学、p10:三島和夫、化学同人、2016

*5 「死んだふり」で生きのびる、p82:宮竹貴久、岩波書店、2022

ページトップへ

ページトップへ