【5ページ目】2025年5月号 記念日「多様な性にYESの日」【その1】なんで性は多様なの?-性スペクトラム

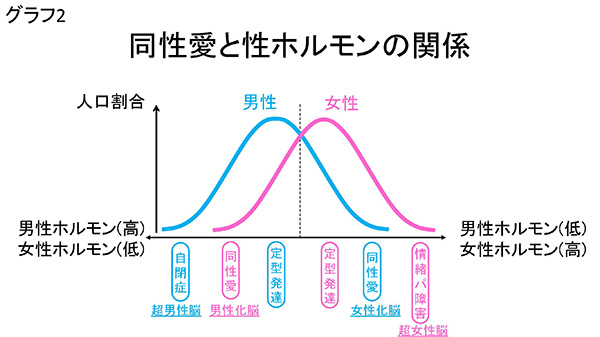

男性の同性愛は女性化脳、女性の同性愛は男性化脳?

性が多様である原因を、進化の視点から解き明かしました。身体的性、性的指向、性自認、性表現のそれぞれにおいて、男性らしさ(男性性)と女性らしさ(女性性)が連続してつながっているからであることが分かりました。これを踏まえると、男性の同性愛は女性化脳、女性の同性愛は男性化脳と言えそうです。

性が多様である原因を、進化の視点から解き明かしました。身体的性、性的指向、性自認、性表現のそれぞれにおいて、男性らしさ(男性性)と女性らしさ(女性性)が連続してつながっているからであることが分かりました。これを踏まえると、男性の同性愛は女性化脳、女性の同性愛は男性化脳と言えそうです。

実際に、パーソナリティ特性(ビッグファイブによる)の研究(*8)において、同性愛の男性は平均的な異性愛の女性に近くなる一方、同性愛の女性は平均的な異性愛の男性に近くなります。また、認知能力において、同性愛の男性は男性特有の知覚能力が低く女性特有の言語能力が高くなる一方、同性愛の女性は女性特有の言語能力が低く知覚能力が高くなっています。さらに、脳の画像研究(*9)においても、大脳の左右差、前交連や脳梁の大きさ、恐怖刺激への扁桃体の興奮パターン、性フェロモンへの視床下部の興奮パターンは、同性愛の男性は異性愛の女性に似ており、逆に同性愛の女性は異性愛の男性に似ています。

しかし、その一方で、同性愛の男性のペニスは、女性化して短くなるかと思いきや、逆に異性愛の男性よりも平均的に長いことが分かっています(*9)。このわけは、ペニスを長くするのは、メインの男性ホルモン(テストステロン)ではなく、その一段階先の生成物であるもう1つの男性ホルモン(ジヒドロテストステロン)だからです。

また、同性愛の男性は平均的に性的パートナーの数がとても多く、異性愛の女性のように性的パートナーを限定するわけでないです。このことから、同性愛であるからと言って、必ずしも反対の性別の脳になるわけではなく、典型的な特徴が当てはまりつつも、当てはまらない特徴も織り交ざった心理的特性のモザイクであると考えられています(*8)。もちろん、個人によって、そのモザイクの「模様」は違います。この点からも、性は多様であると言えるでしょう。

ちなみに、男性が同性愛になるのは胎児期に男性ホルモンが働き足りなかったわけですが、逆に働きすぎると男性らしさ(システム化)が際立ち、自閉症になります。一方、女性が同性愛になるのは胎児期に男性ホルモンが働きすぎたわけですが、逆に働き足りない(相対的に女性ホルモンが働きすぎる)と女性らしさ(共感性)が際立ち、情緒不安定性パーソナリティ障害になることが考えられます。この詳細については、以下の記事をご覧ください。

>>【自閉症と情緒不安定性パーソナリティ障害への男性ホルモンの影響】

このことから、同性愛の男性は、男性ホルモンが働き足りない(相対的に女性ホルモンが働きすぎる)ために共感性が高まり、情緒不安定性パーソナリティ障害になりやすいと推定できます。実際に、異性愛の男性に比べて同性愛の男性は、自傷行為(情緒不安定性パーソナリティ障害の特徴の1つ)が1.6~2倍と高くなっています(*10)。

同じように、同性愛の女性は男性ホルモンが働きすぎるためにシステム化が高まり、自閉症になりやすいと推定できます・・・と言いたいところですが、よくよく考えると、自閉症は異性を含む他人への興味関心が乏しいという主症状(社会的コミュニケーションの障害)があります。つまり、自閉症になるくらい男性ホルモンが働きすぎているなら、そもそも同性愛にも異性愛にも性的指向が発達せず、むしろ無性愛(性的指向なし)になることが考えられます。この点でも、同性愛は、男性ホルモンの働き具合だけで単純化できない、心理的特性のモザイクと言えるでしょう。

>>【その2】だから遺伝しないはずなのに遺伝してるんだ!―同性愛

参考文献

*1 「性別違和・性別不合へ」p.61、p.106:針間克己、緑風出版、2019

*2 「LGBTQ+ 性の多様性はなぜ生まれる?」pp.7-10、p.29、p.44、p.48、pp.82-83:小林牧人、恒星社厚生閣、2024

*3 「オスとは何で、メスとは何か?」pp.89-91、pp.166-167:諸橋憲一郎、NHK出版新書、2022

*4 「性の進化史」p.133、p.176、p.180:松田洋一、新潮選書、2018

*5 「LGBTを正しく理解し、適切に対応するために」pp.1004-1007:精神科治療学、星和書店、2016年8月

*6 「同性愛は生まれつきか?」pp.69-70:吉源平、株式会社22世紀アート、2020

*7 「進化が同性愛を用意した」p.92:坂口菊恵、創元社、2023

*8 「進化精神病理学」p.77:マルコ・デル・ジュディーチェ:福村出版、2023

*9 「同性愛の謎」pp.23-24、pp.138-139、pp.143-146:竹内久美子、文春新書、2012

*10 「LGBTを正しく理解し、適切に対応するために」p.1017:精神科治療学、星和書店、2016年8月

ページトップへ

ページトップへ